モリカトロン株式会社運営「エンターテインメント×AI」の最新情報をお届けするサイトです。

- TAG LIST

- CGCGへの扉生成AI安藤幸央吉本幸記月刊エンタメAIニュース河合律子機械学習ディープラーニングOpenAILLM大規模言語モデルGoogleNVIDIA音楽グーグルGANモリカトロン森川幸人ChatGPT三宅陽一郎Stable DiffusionDeepMind強化学習人工知能学会ニューラルネットワークシナリオマイクロソフトQA自然言語処理AIと倫理GPT-3倫理Facebook大内孝子映画SIGGRAPHスクウェア・エニックス著作権アートキャラクターAIルールベースゲームプレイAIMinecraft敵対的生成ネットワークNPC音楽生成AI動画生成AIモリカトロンAIラボインタビューアニメーション3DCG画像生成NFTロボットファッションDALL-E2StyleGANプロシージャルディープフェイクマルチモーダルVFXMidjourney遺伝的アルゴリズムデバッグ自動生成VRメタAIMeta画像生成AIRed RamマンガインタビューゲームAIAdobeMicrosoftテストプレイマインクラフト小説CLIPテキスト画像生成深層学習CEDEC2019toio教育NeRFデジタルツインメタバース不完全情報ゲームStability AIボードゲームDALL-ESoraビヘイビア・ツリーCEDEC2021CEDEC2020作曲アストロノーカロボティクスナビゲーションAI高橋力斗AIアートGeminiメタ畳み込みニューラルネットワークアップルデジタルヒューマンELSIPlayable!スポーツはこだて未来大学エージェントGDC 2021プロンプトGPT-4手塚治虫汎用人工知能JSAI20223D広告DALL-E 3バーチャルヒューマンNVIDIA OmniverseGDC 2019マルチエージェントCEDEC2022市場分析AR懐ゲーから辿るゲームAI技術史鴫原盛之ジェネレーティブAIソニー東京大学栗原聡CNNマーケティングJSAI2024CMBERTMicrosoft Azure音声認識言霊の迷宮UnityOmniverseUbisoftJSAI2023Robloxがんばれ森川君2号電気通信大学SIGGRAPH ASIAHTNApple階層型タスクネットワークAIQVE ONE世界モデルアドベンチャーゲームインディーゲームJSAI2020GTC2023音声合成メタデータTensorFlowブロックチェーンイベントレポートキャリア模倣学習対話型エージェントAmazonサイバーエージェントトレーディングカードメディアアートDQNシーマン合成音声SIERunway水野勇太モリカトロン開発者インタビュー宮本茂則アバターブラック・ジャックGenvid TechnologiesガイスターStyleGAN2徳井直生村井源稲葉通将斎藤由多加Open AIベリサーブGTC2022GPT-3.5YouTube音声生成AISFNetflixJSAI2021松木晋祐Bard研究シムシティシムピープルZorkGPT-4oMCS-AI動的連携モデルマーダーミステリーモーションキャプチャーTEZUKA2020CEDEC2023AGIテキスト生成スパーシャルAIElectronic ArtsGDC Summerイーロン・マスク論文Stable Diffusion XL森山和道Audio2FaceNVIDIA Rivaeスポーツスタンフォード大学アーケードゲームテニスセガ人狼知能Google I/O類家利直FireflyeSportsBLUE PROTOCOLCEDEC2024aibo大澤博隆SFプロトタイピング銭起揚Runway Gen-3 AlphaチャットボットTikToktext-to-3DDreamFusion自動運転車ワークショップEpic GamesAIロボ「迷キュー」に挑戦AWSAdobe MAXクラウドAlphaZeroPreferred NetworksTransformerGPT-2rinnaAIりんなカメラ環世界中島秀之PaLMGitHub CopilotLLaMA哲学Apple Vision Proハリウッド宮路洋一Whisk理化学研究所Gen-1SIGGRAPH Asia 2024テキスト画像生成AI松尾豊人事データマイニングControlNet現代アートDARPA法律ドローンゲームエンジンUnreal EngineImagen人工生命バイアスサム・アルトマンVeoASBSぱいどんAI美空ひばり手塚眞LoRAデザインGDC 2025バンダイナムコ研究所ELYZANEDO建築ELIZAFSM-DNNMindAgentBIMLEFT 4 DEADくまうた通しプレイソニー・インタラクティブエンタテインメントOpenAI FiveMeshy本間翔太馬淵浩希Cygames岡島学ピクサー九州大学プラチナエッグイーサリアム効果音ボエダ・ゴティエビッグデータ中嶋謙互Amadeus Codeデータ分析自動翻訳MILENVIDIA ACEVeo 3ナラティブNianticOmniverse ReplicatorWCCFレコメンドシステムNVIDIA DRIVE SimWORLD CLUB Champion FootballNVIDIA Isaac SimSakana AI柏田知大軍事田邊雅彦トレカ慶應義塾大学Max CooperGPTDisneyPhotoshopPyTorch京都芸術大学ChatGPT4モンテカルロ木探索JSAI2025ByteDance眞鍋和子バンダイナムコスタジオコミコパヒストリアAI Frog Interactive新清士ラベル付け田中章愛ComfyUI齊藤陽介コナミデジタルエンタテインメント成沢理恵お知らせMagic Leap OneTencentサッカーバスケットボールLINEヤフーSuno AIKaKa CreationVOICEVOXtext-to-imageサルでもわかる人工知能VAETEZUKA2023DOOMリップシンキングRNNGameNGenグランツーリスモ・ソフィーUbisoft La Forgeスーパーマリオブラザーズ社員インタビュー知識表現ウォッチドッグス レギオンVTuberIGDA立教大学秋期GTC2022大阪公立大学HALOフォートナイトKLabどうぶつしょうぎジェイ・コウガミ音楽ストリーミングMIT野々下裕子Movie GenQosmoマシンラーニング5GMuZeroRival Peakpixivオムロン サイニックエックスGPTsセキュリティ対話エンジンポケモン3Dスキャン橋本敦史リトル・コンピュータ・ピープルCodexシーマン人工知能研究所コンピューティショナル・フォトグラフィーゴブレット・ゴブラーズ絵画3D Gaussian SplattingMicrosoft DesignerイラストシミュレーションSoul Machines柿沼太一完全情報ゲームバーチャルキャラクター坂本洋典宮本道人釜屋憲彦LLaMA 2ウェイポイントパス検索Hugging Face対談藤澤仁生物学XRGTC 2022xAI画像認識SiemensストライキStyleCLIPDeNAVoyager長谷洋平GDC 2024クラウドコンピューティングmasumi toyotaIBMぎゅわんぶらあ自己中心派OpenSeaGDC 2022Veo 2ウロチョロスSNSTextWorldEarth-2BingエコロジーMagentaソフトバンクSONYポケットモンスターELYZA PencilScenarioSIGGRAPH2023AIピカソGTC2021AI素材.comCycleGANテンセントAndreessen HorowitzQA Tech NightNetHack下田純也桑野範久キャラクターモーション音源分離NBAフェイクニュースユニバーサルミュージックRPGウィル・ライトWeb3SIGGRAPH 2022レベルデザインDreamerV3SIMAAIボイスアクター南カリフォルニア大学NVIDIA CanvasGDCGPUALifeオルタナティヴ・マシンサウンドスケープLaMDATRPGマジック:ザ・ギャザリングAI Dungeon介護BitSummitGemma 2Cube 3DゼビウスNetEaseInworld AIモリカトロンAIコネクトゲーム背景IEEEPoint-EアパレルClaude不気味の谷ナビゲーションメッシュファインチューニング早稲田大学グランツーリスモ写真高橋ミレイ北野宏明深層強化学習松原仁松井俊浩武田英明フルコトモリカコミックパックマンELYZA DIGESTジョージア工科大学Apple IntelligenceWWDCWWDC 2024西成活裕ハイブリッドアーキテクチャAI野々村真LINE AIトークサジェストApex Legends群衆マネジメントライブポートレイトGTC2025NinjaコンピュータRPGライブビジネスWonder StudioAdobe Max 2023GPT-4-turboFuxi Labアップルタウン物語新型コロナ土木佐藤恵助Naraka:Bladepoint MobileKELDIC周済涛Bing Chat大道麻由バトルロイヤルメロディ言語清田陽司インフラBing Image Creator物語構造分析ビヘイビアツリーゲームTENTUPLAYサイバネティックス慶応義塾大学SoftServeMARVEL Future FightAstro人工知能史Amazon BedrockAssistant with Bard渡邉謙吾ALNAIRタイムラプスEgo4DAI哲学マップThe Arcadeここ掘れ!プッカAMRIバスキア星新一X.AISearch Generative ExperienceBLADE日経イノベーション・ラボStyleGAN-XLX Corp.Dynalang濱田直希GAGA敵対的強化学習StyleGAN3TwitterVLE-CE大柳裕⼠QUEEN階層型強化学習GOSU Data LabGANimatorXホールディングス加納基晴Runway Gen-4WANNGOSU Voice AssistantVoLux-GANMagiAI ActSkyReels竹内将SenpAI.GGProjected GANEU研究開発事例MobalyticsSelf-Distilled StyleGANSDXLArs Electronica赤羽進亮Stable Virtual CameraニューラルレンダリングRTFKTAI規制遊戯王IntangibleAWS SagemakerPLATONIKE欧州委員会UDI(Universal Duel Interface)ブライアン・イーノ映像セリア・ホデント形態素解析frame.ioClone X欧州議会第一工科大学EnoUXAWS LambdaFoodly村上隆欧州理事会佐竹空良Brain One誤字検出MusicLM小林篤史AlphaEvolve認知科学中川友紀子Digital MarkAudioLMContinuous Thought Machine(CTM)ゲームデザインSentencePieceアールティSnapchatMusicCaps荻野宏実ArmLUMINOUS ENGINEクリエイターコミュニティAudioCraft伊藤黎Stable Audio Open SmallLuminous ProductionsBlenderBot 3バーチャルペットビヘイビアブランチWord2Worldパターン・ランゲージ竹村也哉Meta AINVIDIA NeMo ServiceMubertWPPSTORY2GAMEちょまどマーク・ザッカーバーグヴァネッサ・ローザMubert RenderGeneral Computer Control(GCC)ウィットウォーターランド大学GOAPWACULVanessa A RosaGen-2Cradle森川の頭の中Adobe MAX 2021陶芸Runway AI Film FestivalSpiral.AI花森リドPlay.htPreVizItakoLLM-7bGoogle I/O 2025音声AI静岡大学AIライティングLiDARCharacter-LLM明治大学FlowOmniverse AvatarAIのべりすとPolycam復旦大学北原鉄朗Lyra 2FPSQuillBotdeforumChat-Haruhi-Suzumiya中村栄太MusicFX DJマルコフ決定過程NVIDIA MegatronCopysmith涼宮ハルヒ日本大学Animon.aiNVIDIA MerlinJasperハーベストEmu VideoヤマハツインズひなひまNVIDIA MetropolisForGames前澤陽Mayaパラメータ設計ゲームマーケットペリドット増田聡Deep Q-Learningバランス調整岡野翔太Dream Track採用AlphaGO協調フィルタリング郡山喜彦Music AI Toolsスペースインベーダーテキサス大学ジェフリー・ヒントンLyria科学史プリンス・オブ・ペルシャGoogle I/O 2023Yahoo!知恵袋AIサイエンティストドラゴンクエストIVAlphaDogfight TrialsAI Messenger VoicebotインタラクティブプロンプトAITerra堀井雄二エージェントシミュレーションOpenAI Codex武蔵野美術大学AI Overview山名学StarCraft IIHyperStyleBingAI石渡正人電通タイトーFuture of Life InstituteRendering with Style手塚プロダクションAICO2カプコンIntel林海象BitSummit DriftUbi AnvilエンジンLAIKADisneyリサーチヴィトゲンシュタイン古川善規V1 Video ModelRotomationGauGAN論理哲学論考Lightroom大規模再構成モデルOmega CrafterArtificial AnalysisGauGAN2CanvaLRMSPACE INVADIANSVideo Arenaドラゴンクエストライバルズ画像言語表現モデルObjaverse西島大介Video Model Leaderboard不確定ゲームSIGGRAPH ASIA 2021PromptBaseBOOTHMVImgNet吉田伸一郎Claude 3.5Dota 2ディズニーリサーチpixivFANBOXOne-2-3-45SIGGRAPH2024MistralMitsuba2バンダイナムコネクサス虎の穴3DガウシアンスプラッティングMotion-I2VソーシャルゲームEmbeddingワイツマン科学研究所ユーザーレビューFantiaワンショット3D生成技術樋口恭介GTC2020CG衣装mimicとらのあなToonify3DClaude 4NVIDIA MAXINEVRファッションBaidu集英社FGDC生成対向ネットワーク小川 昴淡路滋ビデオ会議ArtflowERNIE-ViLG少年ジャンプ+Future Game Development Conference拡散モデルホラーゲームグリムノーツEponym古文書ComicCopilot佐々木瞬DiffusionStable Diffusion 1.5ゴティエ・ボエダ音声クローニング凸版印刷階層型物語構造Gautier Boeda階層的クラスタリングGopherAI-OCRゲームマスターうめ夏目漱石画像判定Inowrld AI小沢高広漱石書簡Julius鑑定MODAniqueドリコム京都情報大学院大学TPRGOxia PalusGhostwriter中村太一ai and上野未貴バーチャル・ヒューマン・エージェントtoio SDK for UnityArt RecognitionSkyrimエグゼリオSaaSクーガー実況パワフルサッカースカイリムCopilotインサイト石井敦NHC 2021桃太郎電鉄RPGツクールMZカスタマーサポート茂谷保伯池田利夫桃鉄ChatGPT_APIMZserial experiments lainComfyUI-AdvancedLivePortraitGDMC新刊案内パワサカダンジョンズ&ドラゴンズAI lainGUIマーベル・シネマティック・ユニバースOracle RPGPCGMITメディアラボMCU岩倉宏介深津貴之PCGRLアベンジャーズPPOxVASynthDungeons&DragonsVideo to Videoマジック・リープDigital DomainMachine Learning Project CanvasLaser-NVビートルズiPhone 16MagendaMasquerade2.0国立情報学研究所ザ・ビートルズ: Get BackOpenAI o1ノンファンジブルトークンDDSPフェイシャルキャプチャー石川冬樹MERFDemucsAIスマートリンクスパコンAlibaba音楽編集ソフトシャープ里井大輝KaggleスーパーコンピュータVQRFAdobe Auditionウェアラブル山田暉松岡 聡nvdiffreciZotopeCE-LLMAssassin’s Creed OriginsAI会話ジェネレーターTSUBAME 1.0NeRFMeshingRX10Communication Edge-LLMSea of ThievesTSUBAME 2.0LERFMoisesGEMS COMPANYmonoAI technologyLSTMABCIマスタリングAIペットモリカトロンAIソリューション富岳レベルファイブYahoo!ニュース初音ミクOculusコード生成AISociety 5.0リアム・ギャラガーAI Comic Factory転移学習テストAlphaCode夏の電脳甲子園グライムスAI comic GeneratorBaldur's Gate 3Codeforces座談会BoomyComicsMaker.aiCandy Crush Saga自己増強型AIジョン・レジェンドGenie AILlamaGen.aiSIGGRAPH ASIA 2020COLMAPザ・ウィークエンドSIGGRAPH Asia 2023GAZAIADOPNVIDIA GET3DドレイクC·ASEFlame PlannerデバッギングBigGANGANverse3DFLARE動画ゲーム生成モデルMaterialGANダンスグランツーリスモSPORTAI絵師エッジワークスMagicAnimateReBeLUGC日本音楽作家団体協議会Animate AnyoneVirtuals ProtocolGTソフィーPGCFCAインテリジェントコンピュータ研究所VolvoFIAグランツーリスモチャンピオンシップVoiceboxアリババMarioVGGNovelAIさくらインターネットDreaMovingRival PrakDGX A100NovelAI DiffusionVISCUIT松原卓二ぷよぷよScratchArt Transfer 2ユービーアイソフトWebcam VTuberモーションデータスクラッチArt Selfie 2星新一賞ビスケットMusical Canvas北尾まどかポーズ推定TCGプログラミング教育The Forever Labyrinth将棋メタルギアソリッドVメッシュ生成Refik AnadolFSMメルセデス・ベンツQRコードVALL-EAlexander RebenMagic Leap囲碁Deepdub.aiRhizomatiksナップサック問題Live NationEpyllionデンソーAUDIOGENMolmo汎用言語モデルWeb3.0マシュー・ボールデンソーウェーブEvoke MusicPixMoAIOpsムーアの法則原昌宏AutoFoleyQwen2 72BSpotifyスマートコントラクト日本機械学会Colourlab.AiDepth ProReplica Studioロボティクス・メカトロニクス講演会ディズニーamuseChitrakarAdobe MAX 2022トヨタ自動車Largo.aiVARIETAS巡回セールスマン問題かんばん方式CinelyticAI面接官ジョルダン曲線メディアAdobe ResearchTaskadeキリンホールディングス政治Galacticaプロット生成Pika.art空間コンピューティングクラウドゲーミングAI Filmmaking AssistantDream Screen和田洋一リアリティ番組映像解析FastGANSynthIDStadiaジョンソン裕子4コママンガAI ScreenwriterFirefly Video ModelMILEsNightCafe東芝デジタルソリューションズ芥川賞Stable Video 4Dインタラクティブ・ストリーミングLuis RuizSATLYS 映像解析AI文学AI受託開発事例インタラクティブ・メディア恋愛田中志弥PFN 3D ScanElevenLabsタップルPlayable!3D東京工業大学HeyGenAbema TVPlayable!MobileLudo博報堂After EffectsNECAdobe MAX 2024ラップPFN 4D Scan絵本木村屋SneaksSIGGRAPH 2019ArtEmisZ世代DreamUp出版GPT StoreIllustratorAIラッパーシステムDeviantArtAmmaar Reshi生成AIチェッカーMeta Quest 3Waifu DiffusionStoriesユーザーローカルXR-ObjectsGROVERプラスリンクス ~キミと繋がる想い~元素法典StoryBird九段理江PeridotFAIRSTCNovel AIVersed東京都同情塔Orionチート検出Style Transfer ConversationProlificDreamer防犯オンラインカジノRCPUnity Sentis4Dオブジェクト生成モデルO2RealFlowRinna Character PlatformUnity MuseAlign Your GaussiansScam DetectioniPhoneCALACaleb WardAYGLive Threat DetectionDeep Fluids宮田龍MAV3D乗換NAVITIMEMeInGameAmelia清河幸子ファーウェイKaedimAIGraphブレイン・コンピュータ・インタフェース西中美和4D Gaussian Splatting3DFY.aiBCIGateboxアフォーダンス安野貴博4D-GSLuma AILearning from VideoANIMAKPaLM-SayCan斧田小夜GlazeAvaturn予期知能逢妻ヒカリWebGlazeBestatセコムNightShadeOasisユクスキュルバーチャル警備システムCode as PoliciesSpawningDecartカント損保ジャパンCaPHave I Been Trained?Dejaboom!CM3leonFortniteUnbounded上原利之Stable DoodleUnreal Editor For FortniteEtchedドラゴンクエストエージェントアーキテクチャアッパーグラウンドコリジョンチェックT2I-Adapter声優PAIROCTOPATH TRAVELERパブリシティ権西木康智Volumetrics日本俳優連合OCTOPATH TRAVELER 大陸の覇者山口情報芸術センター[YCAM]AIワールドジェネレーター日本芸能マネージメント事業者協会アルスエレクトロニカ2019品質保証YCAM日本マネジメント総合研究所Rosebud AI Gamemaker日本声優事業社協議会StyleRigAutodeskアンラーニング・ランゲージLayerIAPP逆転オセロニアBentley Systemsカイル・マクドナルドLily Hughes-RobinsonCharisma.aiTripo 2.0ワールドシミュレーターローレン・リー・マッカーシーColossal Cave AdventureMeta 3D Gen奥村エルネスト純いただきストリートH100鎖国[Walled Garden]プロジェクトAdventureGPT調査スマートシティ齋藤精一大森田不可止COBOLSIGGRAPH ASIA 2022リリー・ヒューズ=ロビンソンMeta Quest都市計画高橋智隆DGX H100VToonifyBabyAGIIP松本雄太ロボユニザナックDGX SuperPODControlVAEGPT-3.5 Turbo早瀬悠真泉幸典仁井谷正充変分オートエンコーダーカーリング強いAIGenie 2ロボコレ2019Instant NeRFフォトグラメトリウィンブルドン弱いAIWorld Labsartonomous回帰型ニューラルネットワークCybeverbitGANsDeepJoin戦術分析Third Dimension AIAzure Machine LearningAzure OpenAI Serviceパフォーマンス測定Lumiere東北大学意思決定モデル脱出ゲームDeepLIoTUNetGemini 2.0Hybrid Reward Architectureコミュニティ管理DeepL WriteProFitXImageFXSuper PhoenixWatsonxMusicFXProject MalmoオンラインゲームAthleticaTextFXフロンティアワークス気候変動コーチング機械翻訳Project Paidiaシンギュラリティ北見工業大学KeyframerSimplifiedProject Lookoutマックス・プランク気象研究所レイ・カーツワイル北見カーリングホールAI Voice over GeneratorWatch Forビョルン・スティーブンスヴァーナー・ヴィンジ画像解析Gemini 1.5AI Audio Enhancer気象モデルRunway ResearchじりつくんAI StudioエーアイLEFT ALIVE気象シミュレーションMake-A-VideoNTT SportictVertex AIAITalk長谷川誠ジミ・ヘンドリックス環境問題PhenakiAIカメラChat with RTXコエステーションBaby Xカート・コバーンDreamixSTADIUM TUBESlackロバート・ダウニー・Jr.エイミー・ワインハウスSDGsText-to-ImageモデルPixelllot S3Slack AIPlayStationPokémon Battle Scopeダフト・パンクメモリスタAIスマートコーチVRMLGlenn MarshallkanaeruTechno MagicThe Age of A.I.Story2Hallucination音声変換Latitude占いゴーストバスターズレコメンデーションJukeboxDreambooth行動ロジック生成AIスパイダーマンVeap Japanヤン・ルカンConvaiポリフォニー・デジタルEAPneoAIPerfusionNTTドコモ荒牧伸志SIFT福井千春DreamIconニューラル物理学EmemeProject SidDCGAN医療mign毛髪GenieAlteraMOBADANNCEメンタルケアstudiffuse荒牧英治汎用AIエージェントRobert Yangハーバード大学Edgar Handy中ザワヒデキAIファッションウィークRazer研修デューク大学大屋雄裕インフルエンサーProject AVA中川裕志Grok-1Streamlabsmynet.aiローグライクゲームAdreeseen HorowitzMixture-of-ExpertsIntelligent Streaming Assistant東京理科大学NVIDIA Avatar Cloud EngineMoEProject DIGITS人工音声NeurIPS 2021産業技術総合研究所Replica StudiosClaude 3スーパーコンピューターリザバーコンピューティングSmart NPCsClaude 3 Haikuエージェンテックプレイ動画ヒップホップ対話型AIモデルRoblox StudioClaude 3 SonnetAI Shorts詩ソニーマーケティングPromethean AIClaude 3 Opusテルアビブ大学サイレント映画もじぱnote森永乳業DiffUHaul環境音暗号通貨note AIアシスタントMusiioC2PATrailBlazerFUZZLEKetchupEndelゲーミフィケーションヴィクトリア大学ウェリントンAlterationAI NewsTomo Kiharazeroscope粒子群最適化法Art SelfiePlayfoolQNeRF進化差分法オープンワールドArt TransferSonar遊びカーネギーメロン大学群知能下川大樹AIFAPet PortraitsSonar+DtsukurunRALF高津芳希P2EBlob Opera地方創生グラフィック大石真史クリムトDolby Atmos吉田直樹メイクBEiTStyleGAN-NADASonar Music Festival素材CanvasDETRライゾマティクスProjectsSporeクリティックネットワーク真鍋大度OpenAI JapanDeepSeekデノイズUnity for Industryアクターネットワーク花井裕也Voice EngineDeepSeek-R1画像処理DMLabRitchie HawtinCommand R+SentropyGLIDEControl SuiteErica SynthOracle Cloud InfrastructureLoopyCPUDiscordAvatarCLIPAtari 100kUfuk Barış MutluGoogle WorkspaceリップシンクSynthetic DataAtari 200MJapanese InstructBLIP AlphaUdioCyberHostCALMYann LeCun日本新聞協会立命館大学OmniHuman-1プログラミング鈴木雅大AIいらすとや京都精華大学CSAMソースコード生成コンセプトアートAI PicassoTacticAIImagen 3GMAIシチズンデベロッパーSonanticColie WertzEmposyNPMPGoogle LabsGitHubCohereリドリー・スコットAIタレントFOOHMicrosoft MuseウィザードリィMCN-AI連携モデル絵コンテAIタレントエージェンシーゲーム生成モデルUrzas.aiストーリーボードmodi.aiProject AstraWHAMデモンストレーター大阪大学Google I/O 2024ChatGPT Edu西川善司並木幸介KikiBlenderBitSummit Let’s Go!!滋賀大学サムライスピリッツ森寅嘉Zoetic AISIGGRAPH 2021ペット感情認識キリンビールストリートファイター半導体Digital Dream LabsPaLM APIデジタルレプリカ音声加工桜AIカメラTopaz Video Enhance AICozmoMakerSuiteGOT7マルタ大学Solist-AIDLSSタカラトミーSkebsynthesia田中達大ローム山野辺一記LOVOTDreambooth-Stable-DiffusionHumanRF大里飛鳥DynamixyzMOFLINActors-HQMove AIベンチマークRomiGoogle EarthSAG-AFTRAICRA2024FactorioU-NetミクシィGEPPETTO AIWGAHao AI Lab13フェイズ構造ユニロボットStable Diffusion web UIチャーリー・ブルッカー大規模基盤モデルカリフォルニア大学ADVユニボToroboGamingAgentXLandGato岡野原大輔東京ロボティクスAI model自己教師あり学習インピーダンス制御AnthropicDEATH STRANDINGAI ModelsIn-Context Learning(ICL)深層予測学習Claude 3.7 SonnetEric Johnson汎用強化学習AIZMO.AI日立製作所Factorio Learning EnvironmentMOBBY’SFLEOculus Questコジマプロダクションロンドン芸術大学モビーディック尾形哲也Deepseek-v3生体情報デシマエンジンGoogle Brainダイビング量子コンピュータAIRECGemini-2-FlashSound Controlアウトドアqubit汎用ロボットLlama-3.3-70BSYNTH SUPERAIスキャニングIBM Quantum System 2オムロンサイニックエックスGPT-4o-Mini照明Maxim PeterKarl Sims自動採寸ViLaInJoshua RomoffArtnome3DLOOKダリオ・ヒルPDDLZOZO NEXTハイパースケープICONATESizerジェン・スン・フアンニューサウスウェールズ大学ZOZO山崎陽斗ワコールHuggingFaceClaude SammutFashion Intelligence System立木創太スニーカーStable Audioオックスフォード大学Partial Visual-Semantic Embedding浜中雅俊UNSTREET宗教Lars KunzeWEARミライ小町Newelse仏教杉浦孔明GPT-4Vテスラ福井健策CheckGoodsコカ・コーラ田向権ソイル大学GameGAN二次流通食品VASA-1Tesla Bot中古市場Coca‑Cola Y3000 Zero SugarVoxCeleb2AIパズルジェネレーターTesla AI DayWikipediaDupe KillerCopilot Copyright CommitmentAniTalkerDolphinGemmaソサエティ5.0Sphere偽ブランドテラバース上海大学SIGGRAPH 2020バズグラフXaver 1000配信京都大学Wild Dolphin Projectニュースタンテキ養蜂立福寛SoundStreamトークナイザー東芝Beewiseソニー・ピクチャーズ アニメーション音声解析音声処理技術DIB-R倉田宜典フィンテック感情分析LumaGPT-4.1投資Fosters+Partners周 済涛Dream MachineGPT-4.1 mini韻律射影MILIZEZaha Hadid ArchitectsステートマシンNTTGPT-4.1 nano韻律転移三菱UFJ信託銀行ディープニューラルネットワークPerplexityLINE AI

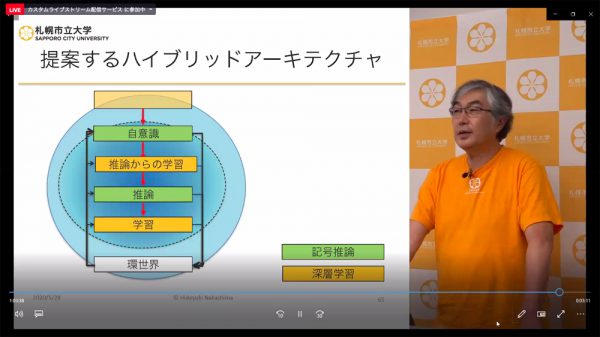

環境主体のリアリティを探求する:ゲームAI開発者 × 生物学専門家による座談会「生物とAI」 後編

ゲームAIと生物学の双方の分野から専門家を呼んで、忌憚のない意見を交換する対談企画「生物とAI」。前編では、生態系をビデオゲームとして成立させることの難しさや、ユーザーの環世界という側面から見るゲーム開発のプロセス、知能の集合体として捉える生物のあり方について語られました。

今回の後編では、現実世界の生物とゲーム世界のモンスターの決定的な違いをはじめ、ゲーム産業の発展に伴い忘れ去られたアンコントローラブルなゲーム体験、生態系という学問とビデオゲームという芸術の間に広がる深い溝について語られます。コロナ禍という人間の支配を超えた領域で自然の脅威が垣間見えるいまだからこそ、環境というキーワードがテクノロジーと強く結びつく内容です。

ゲームにおける環世界とは何か?:ゲームAI開発者 × 生物学専門家による座談会「生物とAI」 前編

ヤーコプ・フォン・ユクスキュルは、すべての動物は種特有の知覚世界を持ち、それぞれの動物による知覚と作用の総体こそが、その動物にとっての環境であるという「環世界」という概念を提唱しました。この考え方は、ビデオゲームにおけるキャラクターの人工知能を司るエージェントアーキテクチャという枠組みを支えています。

やられるためだけのモンスターは嫌だ

坂本洋典氏(以下、坂本):赤いモンスターが危険だとユーザー認識してもらうというお話がありましたよね。生態系には、強者に自らの姿かたちを似せることで弱者が身を守るベイツ型擬態という現象が頻繁に見られます。ゲームに登場するモンスターにも、強いモンスターにそっくりなのに実は擬態している弱いモンスターなんてのがいてもいいし、強くて赤いモンスターが出現する地域では、村などのデザインにおいても、警戒や畏怖を表す色として赤が用いられるように、人間の文化にモンスターが影響を及ぼすといったこともあり得ると思います。

三宅陽一郎氏(以下、三宅):ゲーム開発でそういった学習を促すのはユーザーなので、擬態という概念はあまりないですね。例えば「赤系統のモンスターは炎系の魔法ばっかり撃ってきてやばい」みたいな印象付けに色を利用することはよくあります。あくまでユーザーがモンスターの行動パターンを類推する手助けをするため。そういう特徴をユーザーの環世界に埋め込むための作業です。

残念ながら、モンスターを作るチームと地形を作るチームは別々に作業していることが多い。モンスター班は自分たちが考える最高にカッコいいモンスターを考えて、一方で地形班も自分たちが考える最高にカッコいいダンジョンを考える。そうすると、なぜか狭いダンジョンに巨大なモンスターが住んでいる、ということも一般的にはゲームで良くあることです。「こいつは一体どこから入ったんだ」みたいな。それを許容する文化がゲームにはありますね。

薄暗いダンジョンなのに派手な色のモンスターばかりいることもよくありますね。あからさまにやっつけてくれと言わんばかりに分かりやすい色なんです。もう少し地味にしておけば見つかりにくいのに。あと緑の草原に赤いモンスターとかいますからね。生物界だったら絶対生き延びられません。しかし、ユーザーが暗闇でも認識しやすい色にしてあげることが優先されます。

水辺には水系のモンスターがいるような属性分けはされるんですけど、モンスターが何を食べて生きているとか、どういうふうに子育てするとか、生物学的なリアリティはほとんどないんです。ほとんどのゲームで、モンスターはユーザーにやられるためだけのサンドバッグみたいな存在として扱われています。実は私はそれが嫌で、レベル上げのためだけに用意されたようなモンスター以上のものを作りたいと思っています。

森川幸人氏(以下、森川):ゲームプランナーにそういう話をしても共感してもらえないんですよね。

水野勇太氏(以下、水野):お客様に楽しんでもらうことが最優先されるので、環境主体と適者生存の現実世界と違って、ゲーム世界では環境でも生物でもなく開発者がコントロールできるかどうかという事を優先してしまいがちですよね。これは開発者のエゴが先行してしまっているとも言えるのかもしれません。

坂本:学会でハワイに行ったときに同じような感情を抱きました。ワイキキビーチやホノルルで、多くの観光客がハワイの自然は素晴らしいと堪能していたのですが、じつはその場のほとんどの植物や生物は人間が意図的に持ち込んだ外来種だったんです。さすがにその場では口にしませんでしたが、あれは人間が綺麗だと感じるようにデザインされた人工的な自然ですね。

水野:実はハワイはゲームデザイナーが作った島だったみたいな(笑)。誰かの主張が込められたハワイというダンジョンを、それに気が付かないプレイヤーが楽しんでいるようなものですね。確かに、ゲームとユーザーのメタ構造に似ていますね。

三宅:ゲーム開発にはテーマパークを作るという見方と、生態的な自然を作るという2つの捉え方があります。モンスターとのバトルはテーマパーク的な要素ですよね。AIを作る側も本気でプレイヤーを倒そうとは思ってなくて、ある程度戦ったらやられるようモンスターに演技させています。そういう意味では、テーマパークにいる着ぐるみの中の人と類似点があります。

一方で、ゲームの世界をデザインする部分では後者を追求していますよね。ハードウェアの進化とともに少しずつ生態系っぽい自然に近づいているんだけど、同時により良いサーヴィスを意識したテーマパークになっているとも言えます。そのせめぎ合いは常にありますね。ちなみに森川さんは生態系派のボスみたいな存在ですよね。

森川:だからこそ、いまだにこんなところでくすぶっているんだけど(笑)。ゲームで生態系が作れたら、あとは生態系が勝手に新しいものを作ってくれそうなんですよね。そうやって楽するためならどんな努力でもいとわないと意気込んで現在にいたります。まだ楽できてません。

坂本:ある程度の知性を与えられた生物が、ゲーム内の生態系でいかに生き残るか、進化するのかを観察するのはとても面白そうですね。

森川:問題は、生物の進化の歴史と同じくらいのプレイ時間が必要になりそうなことですね。水野さん、もっとがんばってよ。

水野:確かに我々のようなゲームを作る側の至らなさだと痛感します。現状は楽しみとしてのゲームをデザインし実現するだけで精一杯で、生態的な自然を実現するところまで手が回っていないのだと思います。そのような作り方だから「不自然な敵」が多数存在するゲーム世界になってしまっているのでしょう。最初から遊びを考えるのではなくて、自然の仕組みを学んだ上で、そのゲーム世界上の自然にこそ成立する最上の遊びを提案できれば、エンターテイメントと生態系の両立も可能なのかもしれません。まだまだそれを低コストで実現する具体的なアイデアはありませんけど。

アンコントローラブルなワイルドさ

三宅:普段から生き物をよく観察されている釜屋さんから見て、これからのゲームをもっと面白くできそうなアイデアはありますか。

釜屋憲彦氏(以下、釜屋):最近のゲームをあまりプレイしていないので迂闊なことは言えないんですけど、モンスターは倒してもらうための存在という話は、現実世界の自然から特にかけ離れた点だと感じました。私たちの身近には舗装された緑道のような、コントロールされた快適な自然が多いので、どうしても人間が上に立ったような感覚で自然と向き合いがちです。本来の自然は、畏怖の念を抱くほど圧倒的に恐ろしい、ある種不快な側面も多く秘めた存在なんですよね。人間のコントロールが一切およばない、手も足も出ない圧倒的な存在。そういう状況から始まるゲームがあったら面白いんじゃないでしょうか。

三宅:そこがいまのデジタルゲームにないものなんですよね。必ず攻略できると保証されている。正直なところ、たくさんのゲームがありますから、その中に、私は開発者でも攻略できるか分からないゲームがあってもいいと思います。魔王の城に続く崖は登れるかどうか分からないし、ジャングルのダンジョンは入り口すら見当たらなくて、いざ入ったら調整されてない謎のモンスターに瞬殺されたみたいな。

芸術の分野でも偶然性を取り入れることが多くなったように、ゲームにも完全にコントロールされていないワイルドさを残してもいいんじゃないか。それを望んでいるユーザーも結構いると思うんですが、みんなが主人公として活躍できるようなゲームデザインじゃないと、なかなか商業的には実現できないんですよね。

坂本:いま人類が直面している新型コロナウイルスは、ある意味でコントロールできない自然の象徴的な存在となっていると感じます。もしかしたら今は、アンコントローラブルなリアリティと向き合うために人々の意識を改革する稀有な機会なのかもしれません。

三宅:かつて『ワールド オブ ウォークラフト』(2004年、ブリザード・エンターテイメント)というMMORPGのゲーム世界でパンデミックが起こったことがあります。ボスがかけた呪文によってヒットポイントが減少して感染性を持つタイプの状態異常で、本来は特定のダンジョンの中だけで発生するものだったのですが、プログラマのミスでダンジョンの外でも次々と状態異常が感染する状況が生まれてしまって、初心者がログインした瞬間にゲームオーバーになってしまうような大惨事になりました。

それと同様に、昔のゲームであるほどしっかりチューニングされていませんでしたよね。プレイヤーが3日間戦い続けないと倒せないモンスターがいたり、謎の無法地帯があったり、そういう深い混沌がどこかで生まれていて、そういう部分をこよなく愛するゲーマーがいるんです。最近だと『デモンズソウル』(2009年、フロム・ソフトウェア)のような高難易度で人気を博するゲームが、当時のアンコントローラブルな感覚に近いのかな。

水野:圧倒的な存在と対面するという感覚は、近年だとMMORPGにおけるレイドコンテンツとしても表現されていますね。アップデートのたびに初見では倒せないような最上難易度のボスが追加されて、プレイヤーたちが試行錯誤を繰り返して攻略方法を模索・共有していくという、オンラインゲームの醍醐味ともいえる体験が提供されています。そういった知識を共有したり、顔も知らない仲間たちと協力したりする中で高まっていく連帯感は、圧倒的な自然を生き延びる喜びに近いのかもしれません。

森川:プレイヤーたちが未知の強敵を目の前にして慌てふためくという状況は、コロナ禍で起きているサイトカインストームという免疫系の暴走に似ていますね。どの程度の魔法やアイテムを使ったらいいのか分からないから、とりあえずやられないように過剰に反応してしまう。この世界自体がすでにゲーム的なので、ヒントはたくさんあると思うんですよね。水野さん、この感覚を共有できている1年以内にも企画を通さないとね。

学問と芸術の間にある深い溝

釜屋:家でダンゴムシやハエトリグモといった小動物を飼育しています。卵の状態から大人になるまでずっとはりついて観察していると、なんて多面的な顔があるのかと、発見は尽きません。文献を調べても見つからない、意外な行動もどんどんでてきます。主観的には彼らを可愛く感じる瞬間や恐ろしく感じる瞬間もある。ゲームに登場するモンスターもただ立ち向かうべき敵としてだけでなく、プレーヤーとの関係性を介した多面性が垣間見えれば、「モンスター像」はより豊かになるんじゃないでしょうか。

水野:三宅さんは子どもを育てている時のモンスターの話をよくしますよね。

三宅:私が育った地元にはイノシシが人前によく現れるのですが、動物は時と場合によってまったく異なる表情を見せます。一般にゲームのモンスターはとくに理由もなく怒っていることが多い。確かに多面性はリアリティを演出する上で重要な要素のひとつですね。

森川:子連れのイノシシが凶暴化するのは、脳内物質のオキシトシンの作用によって引き起こされる生理的な反応です。そういう原理を理解した上で、初めて生き物らしい振る舞いが表現できるんだと思います。ただ何となく人間的な解釈でモンスターの行動を表現するんじゃなくて、もう少し生物の根源を積極的に学ぶべきなんだと思います。

三宅:私も生態系の仕組みをいろいろと勉強してゲームに取り入れようとはするのですが、システムを客観的に再現する行為と主観的に体験する行為はまったく異なるんです。例えば、魚や鳥の群れのシミュレーションって外から見たら圧倒されるんだけど、いざゲーム内の敵として対面すると烏合の衆にしか見えなくなるんですよ。生き物らしさを取り入れても、ユーザーの環世界に体験として現れてくれない。そこには学問と芸術の違いのような深い溝があるように思います。

森川さんの手掛けてきたゲーム作品は、そういう誰も越えられなかったところに橋を渡してきた印象があります。遺伝的アルゴリズムをゲームに取り入れた『アストロノーカ』(1998年、エニックス)は代表的なお手本ですよね。客観的に理解した自然の原理を、主観的に楽しませるにはどうしたらいいか。その移植は誰にでもできる作業じゃないと思います。

水野:ゲーム開発者には、どうしてもコントロールしきれないものを怖がる傾向がありますよね。森川さんの言葉は、その先にある価値から目を背けるのはあまりにももったいないというエールだと感じました。

森川:私もいまはゲームをデザインする側の人間じゃないからこういうこと言えるんでしょうけど、実際のところ難しいですよね。環境を主体に考えれば新しい視野が生まれて、遊びの可能性も広がっていくと思います。ゲーム業界の人は、もっといろんな分野の専門家と話す機会を持った方がいいのかもしれません。

三宅:ゲームの世界はポリゴンをつなぎ合わせただけの仮想的な空間なので、現実世界のように環境が力をもっていないんですよね。草が生えていても食べられないし、そこで生物が育まれるわけでもない。あらかじめ定義されたものだけが存在を許される乾いた場所。自然界では目に見えない微小なものですら力を持っているのに、ゲームにはそれと同じパワーはない。さらなるゲームAIの発展には、環境との相互作用は欠かせないと考えています。

坂本:ひとえに自然を再現するといっても、親しめる自然の度合いは人によって違いますよね。例えば、ジャングルのような本格的な自然の中で珍しい生き物を見つけるためには専門的な知識と技術が必要で、難易度がかなり高くなるのですが、そうした術を持たない多くの人は動物園やサファリパークのように生き物が頻繁に現れてくれる空間の方が楽しいと感じると思うんです。どこまでの自然を楽しめるかは人それぞれなので、ゲーム開発におけるテーマパーク作りの側面も理解できます。

水野:その人に合った自然を提供するという意味では、私の専門であるメタAIが役立つ可能性はあるのかもしれません。ゲーム業界がたどり着いた袋小路は、むしろ大きなイノベーションにつながるチャンスなのかもしれませんね。

ゲームは体験するメディアです。例えば、滅びゆく世界を単なる映像として観るだけじゃなくて、プレイヤーが世界に対してアクションを起こせるのがゲーム。それはただ鑑賞するよりも強い体験になると思います。そういったプレイヤーのインタラクションを通して、現実世界の問題を伝えることに長けているメディアなんですよね。

坂本:いま起きているコロナ禍も、センザンコウやコウモリという野生動物を本来は宿主とするウイルスが人間社会に持ち込まれたことがきっかけとされます。それは間違いなく人間の手により自然環境が破壊され、奥深くの自然にいたウイルスが近づいたことによって引き起こされたと言えます。自然や生態系の仕組みを感じさせてくれるゲームがあったら、自然破壊の問題について多くの人に考えてもらうきっかけになりそうですね。これからのゲームを本当に楽しみにしています。

三宅陽一郎

株式会社スクウェア・エニックス リードAIリサーチャー。国際ゲーム開発者協会日本ゲームAI専門部会設立(チェア)、日本デジタルゲーム学会理事、芸術科学会理事、人工知能学会編集委員。共著『デジタルゲームの教科書』『デジタルゲームの技術』『絵でわかる人工知能』(SBCr) 『高校生のための ゲームで考える人工知能』(筑摩書房)『ゲーム情報学概論』(コロナ社) 、著書『人工知能のための哲学塾』 『人工知能のための哲学塾 東洋哲学篇』(BNN新社)、『人工知能の作り方』(技術評論社)、『なぜ人工知能は人と会話ができるのか』(マイナビ出版)。翻訳監修『ゲームプログラマのためのC++』『C++のためのAPIデザイン』(SBCr)、監修『最強囲碁AI アルファ碁 解体新書』(翔泳社)、『眠れなくなるほど面白い 図解 AIとテクノロジーの話』(日本文芸社)、『ゲームAI技術入門』(技術評論社)。

坂本洋典

東京都町田市出身。早稲田大学教育学部卒業。東京大学大学院農学生命科学研究科生産・環境生物学専攻博士課程修了[博士(農学)]。現在、国立環境研究所生物・生態系環境研究センター研究員として、外来生物の防除研究に主として携わっている。著書『外来アリのはなし』(朝倉書店)、『アフリカ昆虫学 生物多様性とエスノサイエンス』(海遊舎)、『アリの社会 小さな虫の大きな知恵』(東海大学出版会)など。

釜屋憲彦

島根県松江市生まれ。京都大学大学院人間・環境学研究科認知科学分野修士課程修了(人間・環境学)。野生生物の生態調査員として働きながら、それぞれの生物が独自に体験する世界(環世界)をテーマに研究、執筆活動を行っている。「環世界展」(主催:好奇心の森 DARWIN ROOM、2015)キュレーター。慶應義塾大学SFC研究所上席所員。

水野勇太

大手ゲーム会社で、ステルスアクションゲームの敵AIプログラマとして、ゲーム業界のキャリアをスタート。シリーズ作の敵AIプログラマ、スマートフォンタイトルのリードプログラマなど4年のプログラム経験ののち、企画職へ転身。スマートフォンタイトルのプランナー、ディレクターとして、6年間ゲームデザインとディレクションの経験を積む。2017年4月、ゲームAIの研究開発に本格的に取り組める環境を求めて、スクウェア・エニックスへ転職。大型タイトルのボスバトルへのメタAI実装を経て、卓球ロボットへメタAIを実装する研究、建築情報学への寄稿など、現在はゲーム以外へのメタAI実装すら射程に入れ、AIテクニカルゲームデザイナーとしてさまざまなメタAIの研究開発に取り組んでいる。共著『ゲーム学の新時代』(NTT出版)、『建築情報学へ』(millegraph)。

森川幸人

筑波大学芸術専門学群を卒業後、「ウゴウゴルーガ」のCG制作などで幅広く活躍。1994年よりゲーム開発に従事し『がんばれ森川君2号』『アストロノーカ』『くうまた』などAIを使ったゲームを手掛ける。著書「マッチ箱の脳」(新紀元社)「テロメアの帽子」(新紀元社)共著「絵でわかる人工知能」(SB出版)「イラストで読むAI」(筑摩書房)など。2017年にゲーム業界、エンターテイメント業界に特化したAI専門会社モリカトロン株式会社を設立し、AI研究所所長としてAI人材の育成に力を注ぐ。

Writer:Ritsuko Kawai / 河合律子、Image by Kevinsphotos from Pixabay

RANKING

RANKING