モリカトロン株式会社運営「エンターテインメント×AI」の最新情報をお届けするサイトです。

- TAG LIST

- CGCGへの扉安藤幸央生成AI月刊エンタメAIニュース機械学習河合律子ディープラーニング吉本幸記OpenAIGAN音楽NVIDIAChatGPTGoogle強化学習三宅陽一郎森川幸人グーグルStable Diffusionニューラルネットワーク大規模言語モデルLLMシナリオDeepMind人工知能学会モリカトロンマイクロソフトQAAIと倫理GPT-3自然言語処理Facebook大内孝子倫理映画著作権ルールベースアートゲームプレイAIキャラクターAIスクウェア・エニックス敵対的生成ネットワークSIGGRAPHモリカトロンAIラボインタビューNPC画像生成NFTMinecraftロボットDALL-E2音楽生成AIプロシージャルMidjourneyデバッグファッションStyleGAN自動生成ディープフェイク遺伝的アルゴリズム画像生成AIゲームAIVFXAdobeテストプレイメタAIアニメーションテキスト画像生成深層学習CEDEC2019MicrosoftデジタルツインメタバースVR小説ボードゲームDALL-ECLIPtoioビヘイビア・ツリーマンガCEDEC2021CEDEC2020作曲不完全情報ゲームロボティクスナビゲーションAIマインクラフト畳み込みニューラルネットワークスポーツエージェントGDC 2021GPT-4手塚治虫マルチモーダル汎用人工知能JSAI2022バーチャルヒューマンNVIDIA OmniverseGDC 2019動画生成AIマルチエージェントCEDEC2022MetaAIアート3DCGStability AIメタデジタルヒューマン懐ゲーから辿るゲームAI技術史教育ジェネレーティブAIはこだて未来大学プロンプトRed Ram栗原聡CNNNeRFDALL-E 3BERTMicrosoft AzureUnityOmniverseJSAI2023ELSI鴫原盛之HTN階層型タスクネットワークソニー東京大学JSAI2020GTC20233DマーケティングTensorFlowインタビューブロックチェーンCMイベントレポートアストロノーカ模倣学習対話型エージェントAmazonトレーディングカードメディアアートDQN高橋力斗合成音声水野勇太アバターブラック・ジャックUbisoftGenvid TechnologiesガイスターStyleGAN2電気通信大学稲葉通将ARアップルGTC2022GPT-3.5SoraSIGGRAPH ASIANetflixJSAI2021Bard研究シムピープル世界モデルMCS-AI動的連携モデルマーダーミステリーモーションキャプチャーアドベンチャーゲームTEZUKA2020CEDEC2023AGIテキスト生成インディーゲームElectronic Arts音声合成広告JSAI2024メタデータGDC Summerイーロン・マスクStable Diffusion XL森山和道キャリアeスポーツスタンフォード大学アーケードゲームテニスサイバーエージェント音声認識類家利直eSportsBLUE PROTOCOLシーマンaiboSIE大澤博隆SFプロトタイピングモリカトロン開発者インタビュー宮本茂則チャットボットGeminiワークショップEpic GamesAIロボ「迷キュー」に挑戦AWS徳井直生村井源クラウド斎藤由多加AlphaZeroTransformerGPT-2rinnaAIりんなカメラ環世界中島秀之PaLMGitHub Copilot哲学ベリサーブPlayable!ハリウッド理化学研究所Gen-1SFテキスト画像生成AI松尾豊AIQVE ONEデータマイニング現代アートDARPAドローンシムシティゲームエンジンImagenZorkバイアスASBSぱいどんAI美空ひばり手塚眞バンダイナムコ研究所スパーシャルAIELYZANEDOFSM-DNNMindAgentLEFT 4 DEAD通しプレイ論文OpenAI Five本間翔太馬淵浩希CygamesAudio2Faceピクサープラチナエッグイーサリアム効果音ボエダ・ゴティエビッグデータ中嶋謙互Amadeus Codeデータ分析MILENVIDIA ACEナラティブNVIDIA RivaOmniverse ReplicatorWCCFレコメンドシステムNVIDIA DRIVE SimWORLD CLUB Champion FootballNVIDIA Isaac Simセガ柏田知大軍事田邊雅彦Google I/Oトレカ慶應義塾大学Max CooperGPTDisneyFireflyPyTorch京都芸術大学ChatGPT4モンテカルロ木探索眞鍋和子バンダイナムコスタジオヒストリアAI Frog Interactive新清士田中章愛銭起揚齊藤陽介コナミデジタルエンタテインメント成沢理恵お知らせMagic Leap OneTencentサッカーバスケットボールTikTokSuno AItext-to-imageサルでもわかる人工知能text-to-3DVAEDreamFusionTEZUKA2023リップシンキングRNNUbisoft La Forge自動運転車知識表現ウォッチドッグス レギオンVTuberIGDA立教大学秋期GTC2022市場分析フォートナイトKLabどうぶつしょうぎRobloxジェイ・コウガミ音楽ストリーミングMIT野々下裕子Adobe MAXマシンラーニング5GMuZeroRival Peakがんばれ森川君2号pixivオムロン サイニックエックスGPTs対話エンジンポケモン3Dスキャン橋本敦史リトル・コンピュータ・ピープルCodexシーマン人工知能研究所コンピューティショナル・フォトグラフィーPreferred Networksゴブレット・ゴブラーズ絵画Open AI3D Gaussian SplattingMicrosoft DesignerイラストシミュレーションSoul Machines柿沼太一完全情報ゲームバーチャルキャラクター坂本洋典宮本道人釜屋憲彦ウェイポイントLLaMAパス検索Hugging Face対談藤澤仁生物学GTC 2022xAIApple Vision Pro画像認識SiemensストライキStyleCLIPDeNAVoyager長谷洋平GDC 2024クラウドコンピューティングmasumi toyotaIBM宮路洋一OpenSeaGDC 2022SNSTextWorldEarth-2AppleBingMagentaソフトバンクYouTube音声生成AIELYZA PencilScenarioSIGGRAPH2023AIピカソGTC2021AI素材.comCycleGANテンセントAndreessen HorowitzQA Tech Night松木晋祐NetHack下田純也桑野範久キャラクターモーションControlNet音源分離NBAフェイクニュースユニバーサルミュージックRPG法律Web3SIGGRAPH 2022レベルデザインDreamerV3AIボイスアクターUnreal Engine南カリフォルニア大学NVIDIA CanvasGPUALife人工生命オルタナティヴ・マシンサム・アルトマンサウンドスケープLaMDATRPGマジック:ザ・ギャザリングAI Dungeon介護ゲーム背景アパレル不気味の谷ナビゲーションメッシュデザイン写真高橋ミレイ深層強化学習松原仁松井俊浩武田英明フルコトELYZA DIGESTWWDCWWDC 2024建築西成活裕ハイブリッドアーキテクチャAI野々村真Apex LegendsELIZA群衆マネジメントライブポートレイトNinjaコンピュータRPGライブビジネスWonder StudioAdobe Max 2023GPT-4-turboアップルタウン物語新型コロナ土木佐藤恵助KELDIC周済涛BIMBing Chat大道麻由メロディ言語清田陽司インフラBing Image Creator物語構造分析ゲームTENTUPLAYサイバネティックス慶応義塾大学MARVEL Future FightAstro人工知能史Amazon BedrockAssistant with Bard渡邉謙吾タイムラプスEgo4DAI哲学マップThe Arcadeここ掘れ!プッカバスキア星新一X.AISearch Generative Experienceくまうた日経イノベーション・ラボStyleGAN-XLX Corp.Dynalang濱田直希敵対的強化学習StyleGAN3TwitterVLE-CE大柳裕⼠階層型強化学習GOSU Data LabGANimatorXホールディングス加納基晴WANNGOSU Voice AssistantVoLux-GANMagiAI Actソニー・インタラクティブエンタテインメント竹内将SenpAI.GGProjected GANEU研究開発事例MobalyticsSelf-Distilled StyleGANSDXLArs Electronica赤羽進亮ニューラルレンダリングRTFKTAI規制遊戯王岡島学AWS SagemakerPLATONIKE欧州委員会UDI(Universal Duel Interface)映像セリア・ホデント形態素解析frame.ioClone X欧州議会第一工科大学UXAWS LambdaFoodly村上隆欧州理事会佐竹空良誤字検出MusicLM小林篤史認知科学中川友紀子Digital MarkAudioLM九州大学ゲームデザインSentencePieceアールティSnapchatMusicCaps荻野宏実LUMINOUS ENGINEクリエイターコミュニティAudioCraft伊藤黎Luminous ProductionsBlenderBot 3バーチャルペットビヘイビアブランチパターン・ランゲージ竹村也哉Meta AINVIDIA NeMo ServiceMubertWPPちょまどマーク・ザッカーバーグヴァネッサ・ローザMubert RenderGeneral Computer Control(GCC)GOAPWACULVanessa A RosaGen-2CradleAdobe MAX 2021陶芸Runway AI Film Festival自動翻訳Play.htPreViz音声AIAIライティングLiDARCharacter-LLMOmniverse AvatarAIのべりすとPolycam復旦大学FPSQuillBotdeforumChat-Haruhi-Suzumiyaマルコフ決定過程NVIDIA MegatronCopysmith涼宮ハルヒNVIDIA MerlinJasperハーベストEmu VideoNVIDIA MetropolisForGamesNianticパラメータ設計ゲームマーケットペリドットバランス調整岡野翔太Dream Track協調フィルタリング郡山喜彦Music AI Tools人狼知能テキサス大学ジェフリー・ヒントンLyriaGoogle I/O 2023Yahoo!知恵袋AlphaDogfight TrialsAI Messenger VoicebotインタラクティブプロンプトAIエージェントシミュレーションOpenAI Codex武蔵野美術大学StarCraft IIHyperStyleBingAI石渡正人Future of Life InstituteRendering with Style手塚プロダクションIntel林海象LAIKADisneyリサーチヴィトゲンシュタインPhotoshop古川善規RotomationGauGAN論理哲学論考Lightroom大規模再構成モデルGauGAN2CanvaLRMドラゴンクエストライバルズ画像言語表現モデルObjaverse不確定ゲームSIGGRAPH ASIA 2021PromptBaseBOOTHMVImgNetDota 2ディズニーリサーチpixivFANBOXOne-2-3-45Mitsuba2バンダイナムコネクサス虎の穴3DガウシアンスプラッティングソーシャルゲームEmbeddingワイツマン科学研究所ユーザーレビューFantiaワンショット3D生成技術GTC2020CG衣装mimicとらのあなNVIDIA MAXINEVRファッションBaidu集英社FGDC淡路滋ビデオ会議ArtflowERNIE-ViLG少年ジャンプ+Future Game Development ConferenceグリムノーツEponym古文書ComicCopilot佐々木瞬ゴティエ・ボエダ音声クローニング凸版印刷コミコパGautier Boeda階層的クラスタリングGopherAI-OCRゲームマスター画像判定Inowrld AIJulius鑑定ラベル付けMODAniqueTPRGOxia PalusGhostwriter中村太一バーチャル・ヒューマン・エージェントtoio SDK for UnityArt RecognitionSkyrimエグゼリオクーガー実況パワフルサッカースカイリムCopilot石井敦NHC 2021桃太郎電鉄RPGツクールMZComfyUI茂谷保伯池田利夫桃鉄ChatGPT_APIMZserial experiments lainGDMC新刊案内パワサカダンジョンズ&ドラゴンズAI lainマーベル・シネマティック・ユニバースOracle RPGPCGMITメディアラボMCU岩倉宏介深津貴之PCGRLアベンジャーズPPOxVASynthDungeons&Dragonsマジック・リープDigital DomainMachine Learning Project CanvasLaser-NVビートルズMagendaMasquerade2.0国立情報学研究所ザ・ビートルズ: Get BackノンファンジブルトークンDDSPフェイシャルキャプチャー石川冬樹MERFDemucsスパコンAlibaba音楽編集ソフト里井大輝KaggleスーパーコンピュータVQRFAdobe Audition山田暉松岡 聡nvdiffreciZotopeAssassin’s Creed OriginsAI会話ジェネレーターTSUBAME 1.0NeRFMeshingRX10Sea of ThievesTSUBAME 2.0LERFMoisesGEMS COMPANYmonoAI technologyLSTMABCIマスタリングモリカトロンAIソリューション富岳レベルファイブ初音ミクOculusコード生成AISociety 5.0リアム・ギャラガー転移学習テストAlphaCode夏の電脳甲子園グライムスKaKa CreationBaldur's Gate 3Codeforces座談会BoomyVOICEVOXCandy Crush Saga自己増強型AIジョン・レジェンドGenie AISIGGRAPH ASIA 2020COLMAPザ・ウィークエンドSIGGRAPH Asia 2023ADOPNVIDIA GET3DドレイクC·ASEデバッギングBigGANGANverse3DFLAREMaterialGANダンスグランツーリスモSPORTAI絵師エッジワークスMagicAnimateReBeLグランツーリスモ・ソフィーUGC日本音楽作家団体協議会Animate AnyoneGTソフィーPGCFCAインテリジェントコンピュータ研究所VolvoFIAグランツーリスモチャンピオンシップVoiceboxアリババNovelAIさくらインターネットDreaMovingRival PrakDGX A100NovelAI DiffusionVISCUITぷよぷよScratchユービーアイソフトWebcam VTuberモーションデータスクラッチ星新一賞大阪公立大学ビスケット北尾まどかHALOポーズ推定TCGプログラミング教育将棋メタルギアソリッドVメッシュ生成FSMメルセデス・ベンツQRコードVALL-EMagic Leap囲碁Deepdub.aiナップサック問題Live NationEpyllionデンソーAUDIOGEN汎用言語モデルWeb3.0マシュー・ボールデンソーウェーブEvoke MusicAIOpsムーアの法則原昌宏AutoFoleySpotifyスマートコントラクト日本機械学会Colourlab.AiReplica Studioロボティクス・メカトロニクス講演会ディズニーamuseChitrakarQosmoAdobe MAX 2022トヨタ自動車Largo.ai巡回セールスマン問題かんばん方式Cinelyticジョルダン曲線メディアAdobe ResearchTaskade政治Galacticaプロット生成Pika.artクラウドゲーミングAI Filmmaking Assistant和田洋一リアリティ番組映像解析FastGANStadiaジョンソン裕子セキュリティ4コママンガAI ScreenwriterMILEsNightCafe東芝デジタルソリューションズ芥川賞インタラクティブ・ストリーミングLuis RuizSATLYS 映像解析AI文学インタラクティブ・メディア恋愛PFN 3D ScanElevenLabsタップル東京工業大学HeyGenAbema TVLudo博報堂After EffectsNECラップPFN 4D Scan絵本木村屋SIGGRAPH 2019ArtEmisZ世代DreamUp出版GPT StoreAIラッパーシステムDeviantArtAmmaar Reshi生成AIチェッカーWaifu DiffusionStoriesユーザーローカルGROVERプラスリンクス ~キミと繋がる想い~元素法典StoryBird九段理江FAIRSTCNovel AIVersed東京都同情塔チート検出Style Transfer ConversationProlificDreamerオンラインカジノRCPUnity Sentis4Dオブジェクト生成モデルRealFlowRinna Character PlatformUnity MuseAlign Your GaussiansiPhoneCALACaleb WardAYGDeep Fluids宮田龍MAV3DMeInGameAmelia清河幸子ファーウェイAIGraphブレイン・コンピュータ・インタフェース西中美和4D Gaussian SplattingBCIGateboxアフォーダンス安野貴博4D-GSLearning from VideoANIMAKPaLM-SayCan斧田小夜Glaze予期知能逢妻ヒカリWebGlazeセコムLLaMA 2NightShadeユクスキュルバーチャル警備システムCode as PoliciesSpawningカント損保ジャパンCaPHave I Been Trained?CM3leonFortnite上原利之Stable DoodleUnreal Editor For FortniteドラゴンクエストエージェントアーキテクチャアッパーグラウンドコリジョンチェックT2I-AdapterXRPAIROCTOPATH TRAVELER西木康智VolumetricsOCTOPATH TRAVELER 大陸の覇者山口情報芸術センター[YCAM]AIワールドジェネレーターアルスエレクトロニカ2019品質保証YCAM日本マネジメント総合研究所Rosebud AI GamemakerStyleRigAutodeskアンラーニング・ランゲージLayer逆転オセロニアBentley Systemsカイル・マクドナルドLily Hughes-RobinsonCharisma.aiワールドシミュレーターローレン・リー・マッカーシーColossal Cave Adventure奥村エルネスト純いただきストリートH100鎖国[Walled Garden]プロジェクトAdventureGPT調査齋藤精一大森田不可止COBOLSIGGRAPH ASIA 2022リリー・ヒューズ=ロビンソンMeta Quest高橋智隆DGX H100VToonifyBabyAGIIPロボユニザナックDGX SuperPODControlVAEGPT-3.5 Turbo泉幸典仁井谷正充変分オートエンコーダーカーリング強いAIロボコレ2019Instant NeRFフォトグラメトリウィンブルドン弱いAIartonomous回帰型ニューラルネットワークbitGANsDeepJoin戦術分析ぎゅわんぶらあ自己中心派Azure Machine LearningAzure OpenAI Serviceパフォーマンス測定Lumiere意思決定モデル脱出ゲームDeepLIoTUNetHybrid Reward Architectureコミュニティ管理DeepL WriteProFitXImageFXウロチョロスSuper PhoenixWatsonxMusicFXProject MalmoオンラインゲームAthleticaTextFX気候変動コーチングProject Paidiaシンギュラリティ北見工業大学KeyframerProject Lookoutマックス・プランク気象研究所レイ・カーツワイル北見カーリングホールWatch Forビョルン・スティーブンスヴァーナー・ヴィンジ画像解析Gemini 1.5気象モデルRunway ResearchじりつくんAI StudioLEFT ALIVE気象シミュレーションMake-A-VideoNTT SportictVertex AI長谷川誠ジミ・ヘンドリックス環境問題PhenakiAIカメラChat with RTXBaby Xカート・コバーンエコロジーDreamixSTADIUM TUBESlackロバート・ダウニー・Jr.エイミー・ワインハウスSDGsText-to-ImageモデルPixelllot S3Slack AIPokémon Battle Scopeダフト・パンクメモリスタAIスマートコーチポケットモンスターGlenn MarshallkanaeruThe Age of A.I.Story2Hallucination音声変換Latitude占いレコメンデーションJukeboxDreambooth行動ロジック生成AIVeap Japanヤン・ルカンConvaiEAPneoAIPerfusionNTTドコモSIFT福井千春DreamIconニューラル物理学EmemeDCGAN医療mign毛髪GenieMOBADANNCEメンタルケアstudiffuse荒牧英治汎用AIエージェント人事ハーバード大学Edgar Handy中ザワヒデキAIファッションウィーク研修デューク大学大屋雄裕インフルエンサー中川裕志Grok-1mynet.aiローグライクゲームAdreeseen HorowitzMixture-of-Experts東京理科大学NVIDIA Avatar Cloud EngineMoE人工音声NeurIPS 2021産業技術総合研究所Replica StudiosClaude 3リザバーコンピューティングSmart NPCsClaude 3 Haikuプレイ動画ヒップホップ対話型AIモデルRoblox StudioClaude 3 Sonnet詩ソニーマーケティングPromethean AIClaude 3 Opusサイレント映画もじぱnote森永乳業環境音暗号通貨note AIアシスタントMusiioC2PAFUZZLEKetchupEndelゲーミフィケーションAlterationAI NewsTomo Kihara粒子群最適化法Art SelfiePlayfool進化差分法オープンワールドArt TransferSonar遊び群知能下川大樹AIFAPet PortraitsSonar+Dtsukurunウィル・ライト高津芳希P2EBlob Opera地方創生大石真史クリムトDolby Atmos吉田直樹BEiTStyleGAN-NADASonar Music Festival素材DETRライゾマティクスSIMASporeクリティックネットワーク真鍋大度OpenAI JapanデノイズUnity for Industryアクターネットワーク花井裕也Voice Engine画像処理DMLabRitchie HawtinCommand R+SentropyGLIDEControl SuiteErica SynthOracle Cloud InfrastructureCPUDiscordAvatarCLIPAtari 100kUfuk Barış MutluGoogle WorkspaceSynthetic DataAtari 200MJapanese InstructBLIP AlphaUdioCALMYann LeCun日本新聞協会立命館大学プログラミング鈴木雅大AIいらすとや京都精華大学ソースコード生成コンセプトアートAI PicassoTacticAIGMAIシチズンデベロッパーSonanticColie WertzEmposyNPMPGitHubCohereリドリー・スコットAIタレントFOOHウィザードリィMCN-AI連携モデル絵コンテAIタレントエージェンシーGPT-4oUrzas.aiストーリーボードmodi.aiProject Astra大阪大学BitSummitGoogle I/O 2024西川善司並木幸介KikiBlenderBitSummit Let’s Go!!Gemma 2サムライスピリッツ森寅嘉Zoetic AIVeoゼビウスSIGGRAPH 2021ペット感情認識ストリートファイター半導体Digital Dream LabsPaLM APIデジタルレプリカ音声加工Topaz Video Enhance AICozmoMakerSuiteGOT7マルタ大学DLSSタカラトミーSkebsynthesia田中達大山野辺一記NetEaseLOVOTDreambooth-Stable-DiffusionHumanRFInworld AI大里飛鳥DynamixyzMOFLINActors-HQMove AIRomiGoogle EarthSAG-AFTRAICRA2024U-NetミクシィGEPPETTO AIWGAIEEE13フェイズ構造ユニロボットStable Diffusion web UIチャーリー・ブルッカー大規模基盤モデルADVユニボPoint-EToroboXLandGato岡野原大輔東京ロボティクスAI model自己教師あり学習インピーダンス制御DEATH STRANDINGAI ModelsIn-Context Learning(ICL)深層予測学習Eric Johnson汎用強化学習AIZMO.AILoRA日立製作所MOBBY’Sファインチューニング早稲田大学Oculus Questコジマプロダクションロンドン芸術大学モビーディックグランツーリスモ尾形哲也生体情報デシマエンジンGoogle Brainダイビング量子コンピュータAIRECSound Controlアウトドアqubit汎用ロボットSYNTH SUPERAIスキャニングIBM Quantum System 2オムロンサイニックエックス照明Maxim PeterKarl Sims自動採寸北野宏明ViLaInJoshua RomoffArtnome3DLOOKダリオ・ヒルPDDLハイパースケープICONATESizerジェン・スン・フアンニューサウスウェールズ大学山崎陽斗ワコールHuggingFaceClaude Sammut立木創太スニーカーStable Audioオックスフォード大学浜中雅俊UNSTREET宗教Lars Kunzeミライ小町Newelse仏教杉浦孔明テスラ福井健策CheckGoodsコカ・コーラ田向権GameGAN二次流通食品VASA-1パックマンTesla Bot中古市場Coca‑Cola Y3000 Zero SugarVoxCeleb2Tesla AI DayWikipediaDupe KillerCopilot Copyright CommitmentAniTalkerソサエティ5.0Sphere偽ブランドテラバース上海大学SIGGRAPH 2020バズグラフXaver 1000配信京都大学Apple Intelligenceニュースタンテキ養蜂立福寛東芝Beewiseソニー・ピクチャーズ アニメーション音声解析DIB-R倉田宜典フィンテック感情分析Luma投資Fosters+Partners周 済涛Dream Machine韻律射影MILIZEZaha Hadid ArchitectsステートマシンNTT韻律転移三菱UFJ信託銀行ディープニューラルネットワークPerplexity

ゲームAIのこれまでとこれから:三宅陽一郎氏×森川幸人氏 対談(前編)

第3次AIブームの熱狂は落ち着きを見せ、徐々にAIが社会に導入され始めています。AIによってゲームはどのように進化していくのでしょうか? ゲームで発展したAI技術が外の世界から注目されるのはなぜでしょうか? 日本のゲームAIを牽引してきた三宅陽一郎さんに森川幸人がお聞きしました。

AIの実験の場としてのゲーム環境

森川幸人(以下、森川):三宅さんにまずお聞きしたいんですが、大学で数学や物理を専攻されて、それから人工知能の分野に入った。その動機はなんだったんですか?

三宅陽一郎(以下、三宅):博士課程では超電導工学の研究をしていたんです。超電導を電気回路に組み込んだらどうなるかというテーマで。合わせて、システム理論や現象学という哲学も勉強していて、それらを合わせるとこういう人工知能が作れるんじゃないかとアイデアが浮かんで、自分でプログラムを書き始めたのが最初です。それを「Self-referenced consciousness」として人工知能学会(2003年)で発表しました。

森川:そのときはまだゲームという要素は入っていないんですね。

三宅:後から考えるとゲームっぽいんですが、イメージとしてはマルチエージェント・シミュレーションです。当時は第2次AIブームが終わった人工知能研究者にとっての冬の時代で、マルチエージェントが流行っていた時期でした。就職活動では、エージェント・コミュニケーションをテーマにデモを作って「こういう研究をしたいんです」と、いろいろなゲーム会社に持っていきました。自動生成の研究もしていたので、3DCGで植物などを生成するデモも作りました。どちらかというと、当時は自動生成のほうが企業からは受けがよかったですね。

森川:何かのゲームにハマったから開発者になったわけではなかったんですね。

三宅:『ファイナルファンタジー』シリーズ(1987年〜、スクウェア)はシリーズを通してプレイしていましたし、『ゼビウス』(1983年、ナムコ)は初めて自分から欲しいと思ったゲームでファミコンでプレイしました。もともとゲームは好きだったんですが、特定のゲームに思い入れがあってゲーム業界に進んだというよりは、この技術でゲームが変わるはずだという信念があったから入りました。でも当時の僕は、ゲームがどう実装されているか、実はよく分かっていませんでした。そういう情報自体、あまり表に出てきませんでしたし。

森川:「こういうAIを使えば、こういうふうにゲームの遊びが広がるはずだ」というのは、今まさにモリカトロンがやろうとしていることです。

三宅:ゲームAIに限らず、そういうのは必要だと思います。僕はゲームを買う前が一番楽しいんです。ゲームのパッケージを見て、「こんなゲームでこうなっているんだな」と想像するのが好きで。それが今は非常に役立っています。実装する前にこの技術をこう入れると、こうなって、こうなるはずだって、自分でイメージできますから。案外そういうことをやらない人が多いんですが、ゲームAIの分野はそういう想像力が重要だと思います。想像力というと意外かもしれませんが、そこから逆算してどんな技術がどう必要なのかがぱっと出てくる。そういう部分が非常に大事だと思います。実際に作ってみるとぜんぜん想像通りじゃなかったとか、落とし穴がいっぱいあるんですが。

森川:AIをキャラクターにはめてどういう挙動を示すか見るように、ゲームという環境はいろいろやりやすいですよね。

三宅:まさにそうです。世界があり、物理法則があり、ルールがあり、目標があり、独自の問題設定があるゲームはAIの実験場として優れています。実は、人工知能の研究では、人工知能のための環境を整える作業が本当に大変なんです。アカデミズムから見ると、ゲームの中で進化した人工知能の流れというのが確実にあって、特に自律型エージェントの技術は、2003年から2013年の10年をかけて、ゲームが一番加速的に進めてきました。

リアルタイムでインタラクティブかつ自律的に動くという点では、ゲーム開発の中で他の追随を許さない形で進化してきました。他のアルゴリズム系は非常に大きな計算パワーが必要で、どちらかというとあまりゲームには向いていません。

森川:アカデミズムとゲーム産業の関係はどうだったんですか?

三宅:海外、特に欧州ではアカデミズムの人もゲームの特性をよく分かっていますし、どちらかというとアカデミズムとゲーム産業が一緒にやってきたという歴史があります。サンフランシスコ周辺の南カリフォルニア大学、スタンフォード大学ではゲームの開発者をアカデミック・カンファレンスに呼んだり、逆に、ゲーム産業から、毎年春に開催されているGDC(Game Developers Conference)に大学の先生を呼ぶなど、10年くらいずっと交流をしながら進んできました。

僕もスクウェア・エニックスに入ってからいろいろな国際会議に行くようになりましたけど、GDCに行っても大学の先生がいたり、アカデミックなカンファレンスに行ってもGDCと同じゲーム開発者がいたり、あまり垣根がないのを実感します。

森川:日本ではどうですか?

三宅:日本はまずゲーム業界がゲームカンファレンスなどに大学の先生をお呼びすることは少ないです。CEDEC(日本のゲーム開発者会議)でも大学の先生の講演は増えてはいますが、密接な関係を築けているわけではまだありません。大学でゲーム産業内でやるようなリアルタイムでインタラクティブなゲームAIを研究する所が本当に1つか2つくらいしかありません。それはアカデミックの中でのゲームの地位が低いのも一因あると思います。ゲームを研究するというと、「サブカルでしょ?」とイロモノ扱いされてしまう。

ゲーム産業側にも問題があって、以前のゲーム産業は非常にクローズな体質でした。また、他の産業と違って省庁との付き合い方もよく分かっていません。他の産業は高度成長期の頃から一緒に戦ってきた連帯感みたいなものがあるんですが、ゲーム業界は80年代あたりにぽっと出てきて、90年代になって急成長しました。大学の研究室から見ても、たとえば情報系の人から見ても何をしているか分からないんですよね。アセンブラでなんかゴリゴリ動かしてなんなの? みたいな。

ようやくアカデミズムとの接点ができたのが2002年頃、ニンテンドーDSが出る前くらいですかね。ゲームも誕生してから40年くらい経って、文化的にゲームを研究しようという海外の動きも起きていました。また、3DCGの技術がゲームで進んでいるので一緒に研究開発しましょうというのが細々と5年くらい続いて、今は結構密接に連携している感じはあります。ゲームのスケールが大きくなったことで、CG、AI、インタフェースなど各ジャンルのサイズが研究のサイズに合ってきました。それと、今の大学教授クラスがようやくゲームで育った世代になったことも大きいと思います。

森川:それは感じますね。「ゲームをやっていました」と公言できるようになった。

三宅:ただ、ゲームエンジンが無料化しているとか、アセットがダウンロードで簡単に購入できるといった、ゲーム開発の現場では当たり前になったことが、まだ浸透していないのがもったいないと思います。あとは、「じゃあそれで何を研究したらいいんだ?」という所を我々ゲーム産業側がうまく明文化できていないという問題もあると思います。

森川:そこを橋渡しできる人は確かに少ない…。

三宅:僕とか僕のちょっと後の世代になると、ゲーム産業でも研究できるんじゃないかと気づく人が出てきます。その世代がゲーム業界に入ってきて、うまく会社を利用しつつ研究しています。セガの粉川貴至さんとかトライエースの五反田義治さんとか、研究も実装もするというロールモデルが何人かいて、それを見た世代でちょっとアカデミックな人たちが入ってきて、いろいろなところで発表するようになりました。

先に、そのブームが来たのはCG系ですね。CGの研究者が2005年、2006年頃からたくさんゲーム業界に入ったんです。一方で、AIはまだ少ない。大学で研究するAIと産業で応用しようというAIとの間にはちょっと距離があるので、アカデミックな人からすると、自分がやっている言語処理とゲームで声優が話すことに、どんな関係があるのか? みたいになってしまう。むしろシミュレーション系、CGで何かキャラを動かしていましたという人は親和性があるので、比較的すっと入ってきていますね。

自律型エージェントの導入からメタAIでの制御

三宅:昔からAIはゲームで使われてきましたが、その整理もまだきちんとされていません。中身の話は知りたくてもまったく知ることができなかった。2000年当時、インターネットにアクセスしてそういう情報があったかというと何もなかったですし。

森川:そうですね、論文しかなかった。

三宅:2003年、2004年くらいからようやくインターネットに情報が上がるようになって。その頃から米国の産学連携がAIにおいて加速してきました。アカデミックなところで『HALO』(2001年、マイクロソフト)とか『StarCraft』(1998年、ブリザード・エンターテイメント)といったタイトルに使われているAIの話が公開されるようになったんです。昔は海外の情報しかなくて、2010年くらいまでは森川さんの本を除けば、ほぼすべて海外の情報のみ。じゃあ日本はどうなっているんだというのは、今やっと掘り起こして公開し始めているところです。

参考資料:ゲームAI用語辞典

森川:ゲームAIの進化の流れについて、お話してもらえますか?

三宅:僕が東大の博士課程にいた2001年くらいには、まずエージェント技術が流行って、いろいろな知識がまとまりつつありました。エージェントとは「役割を持つ人工知能」のことで、ゲームキャラクターのことだと思ってください。ゲームキャラクターは必ずゲーム内で役割を持ちますから。マルチエージェントとは、キャラクターを出して彼らを連携させること。簡単にいうと『ピクミン』(2001年、任天堂)みたいなイメージです。 しかし、エージェント技術を土壌にそれを研究しようというときに、そのエージェントとゲームが、当時はまったく結びついていなかったんです。

ちょうどGDCで『HALO』の技術のセッションがあったのが2002年。この頃からエージェントとゲームキャラクターが同じだという文脈がGDCに来る開発者の間で形成されていきました。今の「自律型エージェントとしてゲームキャラクターを作る」というビジョンがまず開けたんです。そのビジョンがあるおかげで、アカデミックの人とゲーム産業の人が、キャラクターとは自律型エージェントなんだという方向で研究を進めていくようになります。それが2002年から2010年くらいに起こったことです。

その時にロボティクスで使われているAIの技術をゲームに導入しましょうという流れになりました。ロボットはゲームのキャラクターとほぼ同じで、「センシングして、意思決定して、行動する」のをリアルタイムでインタラクティブに処理します。その技術をそのままキャラクターに持ってきたのが、今のキャラクターAIの基礎です。ロボティクスを開発している人は身体となるハードウェアと環境との接地を真面目にやらないといけませんが、ゲームは現実ほど制限がありません。もちろん地面に接地して動かすなどの計算はしますが、嘘はいくらでもつける。そのように徐々に形成されて、自律型エージェントになっていきました。

森川:それまで外側から、「あれをやれ、これをやれ」と言われて動いていたエージェントが自分で考えて動くようになったということですね。

三宅:はい。それがブラッシュアップされて今に至ります。技術的には2010年くらいまでに大方が出尽くした感があります。自律型エージェントになると何が問題になるかというと、制御が効かないんですね。初期のFPS(First Person shooter)はそれでもよかったんです。プレイヤーの近くで兵士が賢く動けばいい。でも、だんだんゲームのスケールが大きくなっていくと、それではまとまりがないということになって、いかにエージェント同士を連携させるかという課題が生じました。

チームという概念、さらにはチームのさらに上位の概念も必要だということで、階層化が導入されました。ただ、それでもやはり自律型には変わりがないので、組織としては回るけどゲームとしてはどうなんだ、ということになります。ゲームなので、キャラクターが自律型で動きますというだけではダメで、ユーザーを楽しませないといけません。

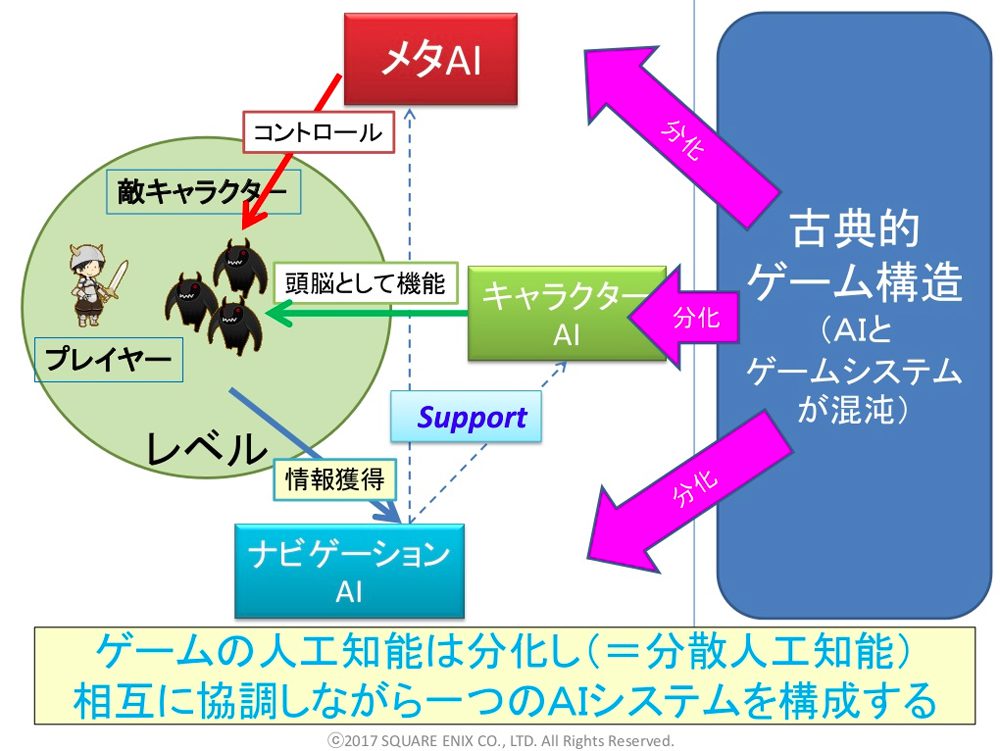

そこで、FPSで自律型エージェントを作っていたValve Softwareというアメリカのゲーム会社がAIディレクターという概念を打ち出してきます。AIディレクターはキャラクターをコントロールすることに特化していますが、それを含むより大きなゲーム全般をコントロールする概念として「メタAI」があります。

Valve Softwareは2000年から2010年のゲームAIを牽引した会社で、2000年の段階で『カウンターストライク』(2000年、Valve Software)というゲームで、エージェントに地形を認識させるために張り巡らせるナビゲーションメッシュを導入しています。それまでナビゲーションメッシュがないわけではなかったんですが、大きなゲームとして大規模に実装したのは『カウンターストライク』が最初です。しかも自動生成だったんですね。

『カウンターストライク』は1000万本くらい売れて、当時としては大ヒットでした。これは偶然でしたが、ゲームとしての緩急が取れていて非常にテンポがよかった。彼ら自身も売れた後にそこに気づいて、今度はその緩急を人工的に作ろうとして、次のゲームタイトル『Left 4 Dead』((2008年、Valve Software)に導入したのが複数の自律型エージェントをエンタテインメント的にコントロールするメタAIです。生成からアタッキングのタイミングから種類から、ゲームデザイナーの知能をそこに入れようとしました。それが2008年くらいの話です。

具体的には、ユーザーの手の発汗量を取っていて、そのスキンコンダクタンスから緊張度を推定し、緊張しすぎたら敵を出さない、リラックスしたら再び敵を出すということをしています。それがだんだん有名になって他のタイトルにも入っていった、という流れです。今は、そのメタAIをどう発展させるかという段階です。でも、メタAIの登場からもう10年が経ってしまったわけですけど。

森川:他の産業から見ると、ゲームで進化したAIはどういう感じに受け取られているんですか?

三宅:自律型エージェントは伝統的にロボティクスがあったから、それほど驚かれませんでした。「ゲームのキャラクターって自律型だったんだ、まあ当たり前だよね」という感じです。一方、メタAIのほうは、ロボットとか自動運転の分野で新鮮に映るようで、受けがいいんです。何もかも自律型エージェントでやろうとするとしんどいというのが彼らはよく分かっていますから。いくら家庭用ロボットを賢くしても、現実に適応させるには足りないんです。なぜかというと、自律型エージェントにはキャラクターの視点しかありません。もう少し上からの視点も必要なんです。

二重の仕組みというのが昔から人工知能にはあって、ロボカップサッカーなどではファシリテーションモードといって、上から調整するAIとロボットたちが一緒に動くというやり方をしていた時期もあります。調整するAIはファシリテーター(調整者)と呼ばれますが、それをゲームAIにおいてメタAIと呼び替え、ファシリテーションよりも深くユーザーを理解してゲームを展開させるものに発展させました。それが今の社会における人工知能の導入にも必要なんじゃないかという文脈もあり、メタAIがゲーム産業以外で注目されています。

>>後編に続く

三宅陽一郎|YOUICHIRO MIYAKE

株式会社スクウェア・エニックステクノロジー推進部リードAIリサーチャー。国際ゲーム開発者協会日本ゲームAI専門部会設立(チェア)、日本デジタルゲーム学会理事、芸術科学会理事、人工知能学会編集委員。共著『デジタルゲームの教科書』『デジタルゲームの技術』『絵でわかる人工知能』(SBCr) 『高校生のための ゲームで考える人工知能』(筑摩書房)『ゲーム情報学概論』(コロナ社) 、著書『人工知能のための哲学塾』 『人工知能のための哲学塾 東洋哲学篇』(BNN新社)、『人工知能の作り方』(技術評論社)、『なぜ人工知能は人と会話ができるのか』(マイナビ出版)。翻訳監修『ゲームプログラマのためのC++』『C++のためのAPIデザイン』(SBCr)、監修『最強囲碁AI アルファ碁 解体新書』(翔泳社)、『眠れなくなるほど面白い 図解 AIとテクノロジーの話』(日本文芸社)。

Writer:大内孝子

RANKING

RANKING