モリカトロン株式会社運営「エンターテインメント×AI」の最新情報をお届けするサイトです。

- TAG LIST

- CGCGへの扉生成AI安藤幸央吉本幸記月刊エンタメAIニュース河合律子LLMOpenAI機械学習大規模言語モデルディープラーニングGoogleグーグル音楽NVIDIAモリカトロンChatGPT森川幸人GAN三宅陽一郎DeepMind強化学習Stable Diffusion人工知能学会シナリオニューラルネットワークQAマイクロソフト倫理自然言語処理SIGGRAPHAIと倫理GPT-3スクウェア・エニックス大内孝子映画アートFacebook音楽生成AIルールベース著作権3DCG動画生成AIキャラクターAINPCデバッグ敵対的生成ネットワークアニメーションロボットゲームプレイAIMinecraftモリカトロンAIラボインタビュープロシージャルディープフェイクNFT画像生成VFXファッションStyleGANDALL-E2マルチモーダルRed RamGeminiAdobe遺伝的アルゴリズムメタAI教育自動生成テストプレイMidjourneyVR小説マンガMetaStability AI画像生成AIGPT-4oインタビューゲームAIボードゲーム深層学習CEDEC2019toioMicrosoftマインクラフトCLIPテキスト画像生成Playable!NeRFSora不完全情報ゲームビヘイビア・ツリー広告DALL-ECEDEC2021バーチャルヒューマンデジタルツインメタバースELSI高橋力斗作曲アストロノーカロボティクスナビゲーションAI畳み込みニューラルネットワークARアップルSIGGRAPH ASIAスポーツ手塚治虫汎用人工知能3DCEDEC2020AIアートはこだて未来大学エージェントGDC 2021メタ市場分析デジタルヒューマン東京大学JSAI2022プロンプトGPT-4CMGDC 2019マルチエージェントHTNソニー栗原聡CNNマーケティング懐ゲーから辿るゲームAI技術史鴫原盛之アドベンチャーゲームNVIDIA OmniverseCEDEC2022ジェネレーティブAIDALL-E 3言霊の迷宮音声認識Ubisoft階層型タスクネットワークYouTubeJSAI2020Microsoft Azure模倣学習Unityインディーゲーム音声合成BERTOmniverseRobloxがんばれ森川君2号NetflixGPT-3.5AIQVE ONE世界モデルGTC2023JSAI2023電気通信大学AppleJSAI2024ブロックチェーンイベントレポート対話型エージェント人狼知能シーマン水野勇太ガイスター斎藤由多加SF研究シムシティシムピープルTEZUKA2020スパーシャルAIElectronic ArtsメタデータTensorFlowキャリアAmazonDQNSIEアバターGenvid TechnologiesStyleGAN2JSAI2021ZorkMCS-AI動的連携モデルモーションキャプチャーAGI高橋ミレイCygamesサイバーエージェント合成音声モリカトロン開発者インタビュー宮本茂則チャットボットAWS徳井直生GTC2022Unreal Engineテキスト生成デザイントレーディングカードメディアアートtext-to-imageAdobe MAXOpen AIベリサーブ音声生成AI松木晋祐BardControlNetブラック・ジャック村井源稲葉通将ユニバーサルミュージックマーダーミステリーCEDEC2023LoRAXRVeoRunwayGPT-5Amadeus CodeeSportsワークショップクラウドAlphaZeroAIりんなカメラ環世界中島秀之宮路洋一理化学研究所テンセント人事DARPAドローン人工生命ASBSぱいどんAI美空ひばり手塚眞GDC Summer岡島学eスポーツスタンフォード大学テニスBLUE PROTOCOLaibo銭起揚自動運転車TransformerGPT-2シミュレーション哲学現代アートバンダイナムコ研究所ELYZANVIDIA RivaEpic GamesrinnaSNS松尾豊データマイニングゲームエンジンImagenバイアスサム・アルトマンNEDO森山和道自動翻訳アーケードゲームセガ類家利直大澤博隆SFプロトタイピングコナミデジタルエンタテインメントtext-to-3DDreamFusionAIロボ「迷キュー」に挑戦Preferred NetworksPaLMGitHub CopilotGen-1大阪大学建築イーロン・マスクStable Diffusion XLAudio2FaceGoogle I/OFireflyTikTok立教大学KLabLLaMAハリウッドテキスト画像生成AI法律論文Niantic新清士Apple Vision ProByteDanceCEDEC2024Runway Gen-3 AlphaスーパーマリオブラザーズWhiskSIGGRAPH Asia 2024DeepSeekモリカトロンAIコネクトGDC 2025モリカコミックVeo 3JSAI2025OpenAI o3CEDEC2025Sora 2OpenAI Fiveピクサービッグデータナラティブエージェントシミュレーション眞鍋和子齊藤陽介成沢理恵お知らせMagic Leap Oneサルでもわかる人工知能リップシンキングUbisoft La Forge知識表現IGDAどうぶつしょうぎジェイ・コウガミ音楽ストリーミングマシンラーニング5G対話エンジンシーマン人工知能研究所ゴブレット・ゴブラーズ完全情報ゲームウェイポイントパス検索藤澤仁画像認識DeNA長谷洋平ぎゅわんぶらあ自己中心派ウロチョロスNBAフェイクニュースウィル・ライトレベルデザインGPUALifeオルタナティヴ・マシンサウンドスケープTRPGAI Dungeonゼビウス不気味の谷写真松井俊浩パックマン通しプレイ本間翔太馬淵浩希中嶋謙互FPSレコメンドシステム軍事PyTorchモンテカルロ木探索バンダイナムコスタジオ田中章愛サッカーバスケットボールVAERNNウォッチドッグス レギオンHALOMITMuZeroRival Peakリトル・コンピュータ・ピープルコンピューティショナル・フォトグラフィー絵画坂本洋典釜屋憲彦生物学StyleCLIPmasumi toyotaTextWorldBingMagentaGTC2021CycleGANNetHackAIボイスアクター南カリフォルニア大学NVIDIA CanvasNetEaseナビゲーションメッシュ深層強化学習ELYZA DIGESTELIZALEFT 4 DEADプラチナエッグイーサリアムボエダ・ゴティエOmniverse ReplicatorNVIDIA DRIVE SimNVIDIA Isaac SimDisneyAI会話ジェネレーターグランツーリスモ・ソフィーVTuberフォートナイトQosmoポケモンCodexSoul Machinesバーチャルキャラクター対談GTC 2022SiemensクラウドコンピューティングOpenSeaGDC 2022Earth-2エコロジーELYZA Pencil医療キャラクターモーションRPGSIGGRAPH 2022LaMDAマジック:ザ・ギャザリング介護Romi松原仁武田英明フルコトデータ分析MILEWCCFWORLD CLUB Champion Football柏田知大田邊雅彦トレカMax Cooper京都芸術大学ラベル付け秋期GTC2022野々下裕子pixivセキュリティ3DスキャンMicrosoft Designerイラスト柿沼太一ScenarioAIピカソAI素材.comAndreessen HorowitzQA Tech Night下田純也桑野範久noteDreamerV3Blenderゲーム背景Point-EアパレルBIMGPTPhotoshopChatGPT4コミコパTencentTEZUKA2023大阪公立大学オムロン サイニックエックスFastGAN橋本敦史宮本道人LLaMA 2Hugging FacexAIストライキVoyagerIBMソフトバンクSIGGRAPH2023音源分離Web3BitSummitファインチューニンググランツーリスモ量子コンピュータ北野宏明立福寛FSM-DNNMindAgent効果音NVIDIA ACE慶應義塾大学ヒストリアAI Frog InteractiveComfyUISuno AIKaKa CreationVOICEVOXGPTs3D Gaussian SplattingGDC 2024ポケットモンスターインフルエンサーSIMAGemma 2Inworld AIIEEE早稲田大学Apple IntelligenceWWDCWWDC 2024Perplexityくまうた濱田直希ソニー・インタラクティブエンタテインメント遊戯王佐竹空良九州大学伊藤黎Sakana AILINEヤフーDOOMGameNGen社員インタビューMovie GenSynthIDPlayable!MobileSneaksPeridot声優早瀬悠真Veo 2機械翻訳SONYProject SidRazerGDCCube 3DベンチマークHao AI LabClaudeAnthropicジョージア工科大学MeshyFlowGemini 2.5-proGemini 2.5 Flash ImageKeep4oNano BananaEXPO2025大阪・関西万博アトラクチャー中村政義森旭彦Veo 3.1はらぺこミームSIGGRAPH Asia 2025ゲーム映像パラメータ設計バランス調整Dota 2ソーシャルゲーム淡路滋グリムノーツゴティエ・ボエダGautier BoedaJuliusTPRGバーチャル・ヒューマン・エージェントクーガー石井敦茂谷保伯マジック・リープノンファンジブルトークン里井大輝GEMS COMPANY初音ミク転移学習デバッギング北尾まどか将棋ナップサック問題SpotifyReplica Studioamuseクラウドゲーミング和田洋一StadiaSIGGRAPH 2019iPhoneAIGraph予期知能ドラゴンクエストPAIRアルスエレクトロニカ2019逆転オセロニア奥村エルネスト純齋藤精一高橋智隆ロボユニ泉幸典ロボコレ2019意思決定モデルLEFT ALIVE長谷川誠Baby Xロバート・ダウニー・Jr.The Age of A.I.レコメンデーションMOBA研修mynet.ai人工音声プレイ動画群知能Sporeデノイズ画像処理CPUGMAIウィザードリィ西川善司サムライスピリッツストリートファイター山野辺一記大里飛鳥13フェイズ構造Oculus Quest生体情報照明山崎陽斗立木創太GameGANソサエティ5.0SIGGRAPH 2020DIB-RApex LegendsNinjaTENTUPLAYMARVEL Future Fightタイムラプスバスキア階層型強化学習WANN竹内将セリア・ホデントUX認知科学ゲームデザインLUMINOUS ENGINELuminous Productionsパターン・ランゲージちょまどマルコフ決定過程協調フィルタリングAlphaDogfight TrialsStarCraft IIFuture of Life InstituteIntelLAIKARotomationドラゴンクエストライバルズ不確定ゲームEmbeddingGTC2020NVIDIA MAXINEビデオ会議階層的クラスタリングtoio SDK for UnityGDMCMITメディアラボMagendaDDSPKaggleAssassin’s Creed OriginsSea of ThievesmonoAI technologyOculusテストBaldur's Gate 3Candy Crush SagaSIGGRAPH ASIA 2020BigGANMaterialGANReBeLVolvoRival PrakユービーアイソフトメタルギアソリッドVFSM汎用言語モデルChitrakar巡回セールスマン問題ジョルダン曲線リアリティ番組ジョンソン裕子MILEsインタラクティブ・ストリーミングインタラクティブ・メディアLudoArtEmisGROVERFAIRチート検出オンラインカジノRealFlowDeep FluidsMeInGameブレイン・コンピュータ・インタフェースBCILearning from VideoユクスキュルカントエージェントアーキテクチャOCTOPATH TRAVELER西木康智OCTOPATH TRAVELER 大陸の覇者StyleRigいただきストリート大森田不可止ザナック仁井谷正充Azure Machine Learning脱出ゲームHybrid Reward ArchitectureSuper PhoenixProject MalmoProject PaidiaProject LookoutWatch Forジミ・ヘンドリックスカート・コバーンエイミー・ワインハウスダフト・パンクGlenn MarshallStory2HallucinationJukeboxSIFTDCGANDANNCEハーバード大学デューク大学ローグライクゲームNeurIPS 2021ヒップホップ詩サイレント映画環境音粒子群最適化法進化差分法下川大樹高津芳希大石真史BEiTDETRSentropyDiscordCALMプログラミングソースコード生成シチズンデベロッパーGitHubMCN-AI連携モデル並木幸介森寅嘉SIGGRAPH 2021半導体Topaz Video Enhance AIDLSSDynamixyzU-NetADVXLandDEATH STRANDINGEric JohnsonコジマプロダクションデシマエンジンMaxim PeterJoshua Romoffハイパースケープミライ小町テスラTesla BotTesla AI Dayバズグラフニュースタンテキ東芝倉田宜典韻律射影韻律転移コンピュータRPGアップルタウン物語KELDICメロディ言語AstroEgo4D日経イノベーション・ラボ敵対的強化学習GOSU Data LabGOSU Voice AssistantSenpAI.GGMobalyticsAWS Sagemaker形態素解析AWS Lambda誤字検出SentencePiece竹村也哉GOAPAdobe MAX 2021Omniverse AvatarNVIDIA MegatronNVIDIA MerlinNVIDIA Metropolisテキサス大学AI Messenger VoicebotOpenAI CodexHyperStyleRendering with StyleDisneyリサーチGauGANGauGAN2画像言語表現モデルSIGGRAPH ASIA 2021ディズニーリサーチMitsuba2ワイツマン科学研究所CG衣装VRファッションArtflowEponym音声クローニングGopher鑑定Oxia PalusArt RecognitionNHC 2021池田利夫新刊案内マーベル・シネマティック・ユニバースMCUアベンジャーズDigital DomainMasquerade2.0フェイシャルキャプチャー山田暉LSTMモリカトロンAIソリューションコード生成AIAlphaCodeCodeforces自己増強型AICOLMAPADOPGANverse3DグランツーリスモSPORTGTソフィーFIAグランツーリスモチャンピオンシップDGX A100Webcam VTuber星新一賞Live NationWeb3.0AIOpsスマートコントラクトメディア政治NightCafeLuis Ruiz東京工業大学博報堂ラップZ世代AIラッパーシステムプラスリンクス ~キミと繋がる想い~STCStyle Transfer ConversationRCPRinna Character PlatformAmeliaGateboxANIMAK逢妻ヒカリセコムバーチャル警備システム損保ジャパン上原利之アッパーグラウンド品質保証AutodeskBentley SystemsワールドシミュレーターH100COBOLDGX H100DGX SuperPODInstant NeRFartonomousbitGANsコミュニティ管理オンラインゲーム気候変動マックス・プランク気象研究所ビョルン・スティーブンス気象モデル気象シミュレーション環境問題SDGsメモリスタ音声変換Veap JapanEAP福井千春メンタルケアEdgar Handy東京理科大学産業技術総合研究所リザバーコンピューティングソニーマーケティングもじぱ暗号通貨FUZZLEAlterationオープンワールドAIFAP2EStyleGAN-NADAUnity for IndustryGLIDEAvatarCLIPSynthetic DataSonanticCohereUrzas.aiKikiZoetic AIペットDigital Dream LabsCozmoタカラトミーLOVOTMOFLINミクシィユニロボットユニボGato汎用強化学習AIロンドン芸術大学Google BrainSound ControlSYNTH SUPERKarl SimsArtnomeICONATE浜中雅俊福井健策WikipediaSphereXaver 1000養蜂Beewiseフィンテック投資MILIZE三菱UFJ信託銀行西成活裕群衆マネジメントライブビジネス新型コロナ周済涛清田陽司サイバネティックス人工知能史AI哲学マップ星新一StyleGAN-XLStyleGAN3GANimatorVoLux-GANProjected GANSelf-Distilled StyleGANニューラルレンダリングPLATOframe.ioFoodly中川友紀子アールティBlenderBot 3Meta AIマーク・ザッカーバーグWACULAIライティングAIのべりすとQuillBotCopysmithJasperヴィトゲンシュタイン論理哲学論考PromptBaseバンダイナムコネクサスユーザーレビューmimicBaiduERNIE-ViLG古文書凸版印刷AI-OCR画像判定実況パワフルサッカー桃太郎電鉄桃鉄パワサカ岩倉宏介PPOMachine Learning Project Canvas国立情報学研究所石川冬樹スパコンスーパーコンピュータ松岡 聡TSUBAME 1.0TSUBAME 2.0ABCI富岳Society 5.0夏の電脳甲子園座談会NVIDIA GET3DAI絵師UGCPGCNovelAINovelAI Diffusionモーションデータポーズ推定メッシュ生成メルセデス・ベンツMagic LeapEpyllionマシュー・ボールムーアの法則Adobe MAX 2022Adobe ResearchGalactica映像解析東芝デジタルソリューションズSATLYS 映像解析AIPFN 3D ScanPFN 4D ScanDreamUpDeviantArtWaifu Diffusion元素法典Novel AICALAアフォーダンスPaLM-SayCanCode as PoliciesCaPコリジョンチェック山口情報芸術センター[YCAM]YCAMアンラーニング・ランゲージカイル・マクドナルドローレン・リー・マッカーシー鎖国[Walled Garden]プロジェクトSIGGRAPH ASIA 2022VToonifyControlVAE変分オートエンコーダーフォトグラメトリ回帰型ニューラルネットワークDeepJoinAzure OpenAI ServiceDeepLDeepL Writeシンギュラリティレイ・カーツワイルヴァーナー・ヴィンジRunway ResearchMake-A-VideoPhenakiDreamixText-to-ImageモデルLatitudeneoAIDreamIconmignstudiffuse対話型AIモデルnote AIアシスタントKetchupAI NewsArt SelfieArt TransferPet PortraitsBlob OperaクリムトクリティックネットワークアクターネットワークDMLabControl SuiteAtari 100kAtari 200MYann LeCun鈴木雅大コンセプトアートColie Wertzリドリー・スコット絵コンテストーリーボードPaLM APIMakerSuiteSkebDreambooth-Stable-DiffusionGoogle EarthGEPPETTO AIStable Diffusion web UIAI modelAI ModelsZMO.AIMOBBY’SモビーディックダイビングアウトドアAIスキャニング自動採寸3DLOOKSizerワコールスニーカーUNSTREETNewelseCheckGoods二次流通中古市場Dupe Killer偽ブランド配信ソニー・ピクチャーズ アニメーションFosters+PartnersZaha Hadid ArchitectsライブポートレイトWonder Studio土木インフラAmazon BedrockX.AIX Corp.TwitterXホールディングスMagiSDXLRTFKTNIKEClone X村上隆Digital MarkSnapchatクリエイターコミュニティバーチャルペットNVIDIA NeMo Serviceヴァネッサ・ローザVanessa A Rosa陶芸Play.ht音声AILiDARPolycamdeforumハーベストForGamesゲームマーケット岡野翔太郡山喜彦ジェフリー・ヒントンGoogle I/O 2023武蔵野美術大学BingAILightroomCanvaBOOTHpixivFANBOX虎の穴Fantiaとらのあな集英社少年ジャンプ+ComicCopilotゲームマスターInowrld AIMODGhostwriterSkyrimスカイリムRPGツクールMZChatGPT_APIMZダンジョンズ&ドラゴンズOracle RPG深津貴之xVASynthLaser-NVMERFAlibabaVQRFnvdiffrecNeRFMeshingLERFマスタリングリアム・ギャラガーグライムスBoomyジョン・レジェンドザ・ウィークエンドドレイクエッジワークス日本音楽作家団体協議会FCAVoiceboxさくらインターネットぷよぷよTCGQRコード囲碁デンソーデンソーウェーブ原昌宏日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会トヨタ自動車かんばん方式プロット生成4コママンガElevenLabsHeyGenAfter Effects絵本出版Ammaar ReshiStoriesStoryBirdVersedProlificDreamerUnity SentisUnity MuseCaleb Ward宮田龍清河幸子西中美和安野貴博斧田小夜CM3leonStable DoodleT2I-Adapter日本マネジメント総合研究所Lily Hughes-RobinsonColossal Cave AdventureAdventureGPTリリー・ヒューズ=ロビンソンBabyAGIGPT-3.5 Turboカーリングウィンブルドン戦術分析パフォーマンス測定IoTProFitXWatsonxAthleticaコーチング北見工業大学北見カーリングホール画像解析じりつくんNTT SportictAIカメラSTADIUM TUBEPixelllot S3AIスマートコーチDreamboothヤン・ルカンPerfusionニューラル物理学毛髪荒牧英治中ザワヒデキ大屋雄裕中川裕志Adreeseen HorowitzNVIDIA Avatar Cloud EngineReplica StudiosSmart NPCsRoblox StudioPromethean AIMusiioEndelSonarSonar+DDolby AtmosSonar Music Festivalライゾマティクス真鍋大度花井裕也Ritchie HawtinErica SynthUfuk Barış MutluJapanese InstructBLIP Alpha日本新聞協会AIいらすとやAI PicassoEmposyAIタレントAIタレントエージェンシーmodi.aiBitSummit Let’s Go!!デジタルレプリカGOT7synthesiaHumanRFActors-HQSAG-AFTRAWGAチャーリー・ブルッカー岡野原大輔自己教師あり学習In-Context Learning(ICL)qubitIBM Quantum System 2ダリオ・ヒルジェン・スン・フアンHuggingFaceStable Audio宗教仏教コカ・コーラ食品Coca‑Cola Y3000 Zero SugarCopilot Copyright Commitmentテラバース京都大学音声解析感情分析周 済涛ステートマシンディープニューラルネットワークハイブリッドアーキテクチャAdobe Max 2023Bing ChatBing Image CreatorAssistant with BardThe ArcadeSearch Generative ExperienceDynalangVLE-CEAI ActEUArs ElectronicaAI規制欧州委員会欧州議会欧州理事会MusicLMAudioLMMusicCapsAudioCraftMubertMubert RenderGen-2Runway AI Film FestivalPreVizCharacter-LLM復旦大学Chat-Haruhi-Suzumiya涼宮ハルヒEmu VideoペリドットDream TrackMusic AI ToolsLyriaYahoo!知恵袋インタラクティブプロンプトAI石渡正人手塚プロダクション林海象古川善規大規模再構成モデルLRMObjaverseMVImgNetOne-2-3-453Dガウシアンスプラッティングワンショット3D生成技術FGDCFuture Game Development Conference佐々木瞬Anique中村太一エグゼリオCopilotserial experiments lainAI lainPCGPCGRLDungeons&Dragonsビートルズザ・ビートルズ: Get BackDemucs音楽編集ソフトAdobe AuditioniZotopeRX10MoisesレベルファイブGenie AISIGGRAPH Asia 2023C·ASEFLAREダンスMagicAnimateAnimate Anyoneインテリジェントコンピュータ研究所アリババDreaMovingVISCUITScratchスクラッチビスケットプログラミング教育VALL-EDeepdub.aiAUDIOGENEvoke MusicAutoFoleyColourlab.AiディズニーLargo.aiCinelyticTaskadePika.artAI Filmmaking AssistantAI Screenwriter芥川賞文学恋愛タップルAbema TVNEC木村屋GPT Store生成AIチェッカーユーザーローカル九段理江東京都同情塔4Dオブジェクト生成モデルAlign Your GaussiansAYGMAV3Dファーウェイ4D Gaussian Splatting4D-GSGlazeWebGlazeNightShadeSpawningHave I Been Trained?FortniteUnreal Editor For FortniteVolumetricsAIワールドジェネレーターRosebud AI GamemakerLayerCharisma.ai調査Meta QuestIP強いAI弱いAILumiereUNetImageFXMusicFXTextFXKeyframerGemini 1.5AI StudioVertex AIChat with RTXSlackSlack AIPokémon Battle Scopekanaeru占い行動ロジック生成AIConvaiNTTドコモEmemeGenie汎用AIエージェントAIファッションウィークGrok-1Mixture-of-ExpertsMoEClaude 3Claude 3 HaikuClaude 3 SonnetClaude 3 Opus森永乳業C2PAゲーミフィケーションTomo KiharaPlayfool遊びtsukurun地方創生吉田直樹素材OpenAI JapanVoice EngineCommand R+Oracle Cloud InfrastructureGoogle WorkspaceUdio立命館大学京都精華大学TacticAINPMPFOOHProject AstraGoogle I/O 2024感情認識音声加工マルタ大学田中達大Move AIICRA2024大規模基盤モデルTorobo東京ロボティクスインピーダンス制御深層予測学習日立製作所尾形哲也AIREC汎用ロボットオムロンサイニックエックスViLaInPDDLニューサウスウェールズ大学Claude Sammutオックスフォード大学Lars Kunze杉浦孔明田向権VASA-1VoxCeleb2AniTalker上海大学LumaDream MachineNTTAI野々村真GPT-4-turbo佐藤恵助大道麻由物語構造分析慶応義塾大学渡邉謙吾ここ掘れ!プッカ大柳裕⼠加納基晴研究開発事例赤羽進亮UDI(Universal Duel Interface)第一工科大学小林篤史荻野宏実ビヘイビアブランチWPPGeneral Computer Control(GCC)CradleSpiral.AIItakoLLM-7b静岡大学明治大学北原鉄朗中村栄太日本大学ヤマハ前澤陽増田聡採用科学史AIサイエンティストTerraAI Overview電通AICO2BitSummit DriftOmega CrafterSPACE INVADIANS西島大介吉田伸一郎SIGGRAPH2024Motion-I2VToonify3D生成対向ネットワーク拡散モデルDiffusionうめ小沢高広ドリコムai andSaaSインサイトカスタマーサポートComfyUI-AdvancedLivePortraitGUIVideo to VideoiPhone 16OpenAI o1AIスマートリンクシャープウェアラブルCE-LLMCommunication Edge-LLMAIペットYahoo!ニュースAI Comic FactoryAI comic GeneratorComicsMaker.aiLlamaGen.aiGAZAIFlame Planner動画ゲーム生成モデルVirtuals ProtocolMarioVGG松原卓二Art Transfer 2Art Selfie 2Musical CanvasThe Forever LabyrinthRefik AnadolAlexander RebenRhizomatiksMolmoPixMoQwen2 72BDepth ProVARIETASAI面接官キリンホールディングス空間コンピューティングDream ScreenFirefly Video ModelStable Video 4DAI受託開発事例田中志弥Playable!3DAdobe MAX 2024IllustratorMeta Quest 3XR-ObjectsOrion防犯O2Scam DetectionLive Threat Detection乗換NAVITIMEKaedim3DFY.aiLuma AIAvaturnBestatOasisDecartDejaboom!UnboundedEtchedパブリシティ権日本俳優連合日本芸能マネージメント事業者協会日本声優事業社協議会IAPPTripo 2.0Meta 3D Genスマートシティ都市計画松本雄太Genie 2World LabsCybeverThird Dimension AI東北大学Gemini 2.0フロンティアワークスSimplifiedAI Voice over GeneratorAI Audio EnhancerエーアイAITalkコエステーションPlayStationVRMLTechno Magicゴーストバスターズスパイダーマンポリフォニー・デジタル荒牧伸志AlteraRobert YangProject AVAStreamlabsIntelligent Streaming AssistantProject DIGITSスーパーコンピューターエージェンテックAI Shortsテルアビブ大学DiffUHaulTrailBlazerヴィクトリア大学ウェリントンzeroscopeQNeRFカーネギーメロン大学RALFグラフィックメイクCanvasProjectsDeepSeek-R1LoopyリップシンクCyberHostOmniHuman-1CSAMImagen 3Google LabsMicrosoft Museゲーム生成モデルWHAMデモンストレーターChatGPT Edu滋賀大学キリンビール桜AIカメラSolist-AIロームFactorioカリフォルニア大学GamingAgentClaude 3.7 SonnetFactorio Learning EnvironmentFLEDeepseek-v3Gemini-2-FlashLlama-3.3-70BGPT-4o-MiniZOZO NEXTZOZOFashion Intelligence SystemPartial Visual-Semantic EmbeddingWEARGPT-4Vソイル大学AIパズルジェネレーターDolphinGemmaWild Dolphin ProjectSoundStreamトークナイザー音声処理技術GPT-4.1GPT-4.1 miniGPT-4.1 nanoLINE AILINE AIトークサジェストGTC2025Fuxi LabNaraka:Bladepoint MobileバトルロイヤルビヘイビアツリーSoftServeALNAIRAMRIBLADEGAGAQUEENRunway Gen-4SkyReelsStable Virtual CameraIntangibleブライアン・イーノEnoBrain OneAlphaEvolveContinuous Thought Machine(CTM)ArmStable Audio Open SmallWord2WorldSTORY2GAMEウィットウォーターランド大学森川の頭の中花森リドGoogle I/O 2025Lyra 2MusicFX DJAnimon.aiツインズひなひまMayaDeep Q-LearningAlphaGOスペースインベーダープリンス・オブ・ペルシャドラゴンクエストIV堀井雄二山名学タイトーカプコンUbi AnvilエンジンV1 Video ModelArtificial AnalysisVideo ArenaVideo Model LeaderboardClaude 3.5Mistral樋口恭介Claude 4小川 昴ホラーゲームStable Diffusion 1.5階層型物語構造夏目漱石漱石書簡京都情報大学院大学上野未貴ブラウザCometKiroAww Inc.Visual BankTHE PENFUJIYAMA AI SOUND富士通西浦めめヘッドウォータース下斗米貴之ディプロマシーCluade Opus 4ChatGPT o3カリフォルニア大学サンディエゴ校Everyテトリス逆転裁判ロゼッタ広報MavericksNoLang 4.0gpt-oss金井大組織作りCygnusTaurus笠原達也バグチケット都築圭太仁木一順ライフレビューSIGGRAPH 2025Text-to-MotionMiegakureSide InternationalRazer Cortex: Playtest Program - Powered by SideStable Audio 2.5Veo 3 FastGenie 3Dynamics LabMagica 2Mirage 2ペンシルバニア大学コーネル大学HOLODECK 2.0市場調査GoogleクラウドゲームエイトQ-STAR小栗伸重藤井啓祐水野弘之AnimeGamer香港城市大学ニューヨーク大学God's Innovation ProjectGIPマインドスポーツチェスGrok 4華南理工大学池上⾼志ミュージックビデオTOWA TEI椎名林檎中村剛森山尋西健一スキップE-ONEPICTOY任天堂ギフトピアちびロボ!いきものづくりクリエイトーイ大盛り! いきものづくりクリエイトーイドラゴンリーグドラゴンポーカー城とドラゴンkoROBOコンパニオンAIcharacter.aiNomi.aiMETA LOOP DESIGN LTD.MEOHiClubSynClubStarleyCotomoLivetoonkaiwaコンパニオンロボットヒューマノイドRealbotix顔認識Cluade1XNEOジュネーブ大学NadineMIXIPanasonicNICOBOGemini Robotics 1.5XR BlocksLLMERペンシルバニア州立大学SIMA 2日本IBMシリアスゲームセガXDAI俳優世永玲生Adobe MAX 2025Gemini 3GenTabsDiscoイレブンラボジャパン日本郵便年賀状#Geminiで年賀状Nano Banana ProENCODE Jewelry Planner (AI)EncodeRingJewelry DesignerStory Jewelry DesignerAI JEWELRY MODEL中国・西安交通大学LacAIDes工芸宝飾品ソウル文化高等学校MineDojoText-to-VideoOmnimatteZeroSnapX-UniMotionDreamO人工知能のための哲学塾犬飼博士瀬尾浩二郎SteamLarian StudiosDivinityClair Obscur: Expedition 33Indie Game AwardPlaytikaKraftonTranslateGemmaChatGPT ヘルスケアマインスイーパーバイブコーディングGPT-5.1-Codex-MaxClaude Opus 4.5Gemini 3 Pro

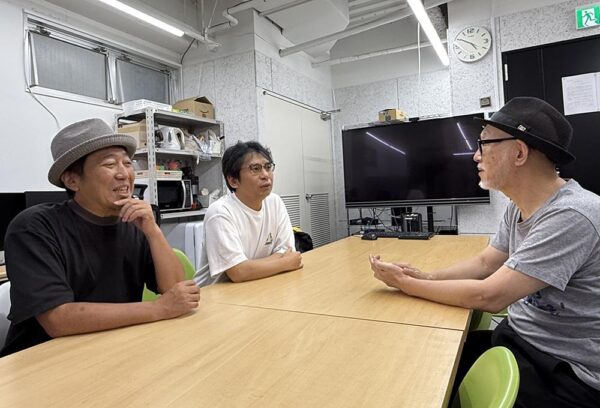

ゲーム開発の昔と今、ゲームAIの未来を語る:西健一、森山尋、森川幸人 鼎談

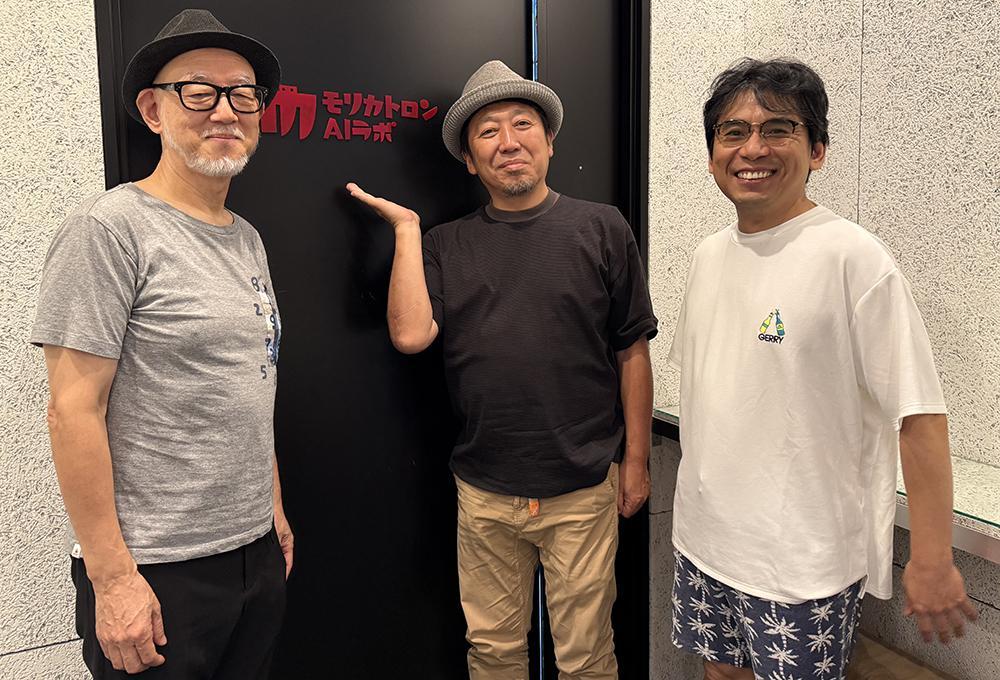

1990年代から現在に至るまで、長年ゲーム開発に携わるモリカトロン代表取締役の森川幸人氏、E-ONE取締役の西 健一氏、PICTOY代表取締役社長の森山尋氏による鼎談が2025年8月某日、モリカトロン社内で行われました。

斬新なアイデアやゲームAIを盛り込んだ数々の作品を世に送り出し、現在もAIを活用したゲーム開発に日々勤しむエキスパートが語るゲームAIの未来とはどのようなものでしょうか? さまざまな提言や展望が飛び出した鼎談をじっくりとお楽しみください。

思わぬ展開となった『はらぺこミーム』の開発

森川幸人(以下、森川):今回、西さんと森山さんにお声掛けをしたのは、最近は生成AIの副作用として、キャラクターにAIがあまり使われなくなってきていますが、個人的にはキャラクターにもっと使ってもほしいと思っている中でのことです。

AIだけでなく、どうしておふたりはキャラクターにすごくこだわるのかふくめ、今日はたくさんお話を伺いたいと思います。まずは、自己紹介からお願いしてもよろしいですか? 今までにどんなゲームを作ったのか、読者の皆さんにもぜひ知っていただきたいので。

西 健一(以下、西):僕はスクウェア(現:スクウェア・エニックス)で『クロノ・トリガー』と『スーパーマリオRPG』の開発にプランナーとして参加しました。その後、仲間たちといっしょに、会社の仕事とは別に企画を何本か作りまして、「自分たちで考えたゲームが作れるのであれば、会社を辞めてもいいかな」と思っていたら、アスキーさんから「ぜひ作って」とお声掛けをいただきました。

アスキーさんからは「個人にはお金が出せないから」と言われ、自分たちでゲームを作るためには会社が必要だということになり、スクウェアの同僚と元コナミのスタッフが集まってラブデリックという会社を作り、そこで最初に作ったのが『moon』でした。『moon』はスマッシュヒットとは言えませんが、玄人好みの評価をいただいてかなり売れました。当時はプレイステーションが、ゲームと言うよりはカウンターカルチャー寄りのおしゃれなデザインとかにシフトしているタイミングでもあったので、『moon』をどんどん遊んでくれたんです。

『moon』の次は、ドリームキャスト用の『L.O.L Lack of Love』を作りました。あるときに、自分にとっては神様みたいな存在で大ファンだった、坂本龍一さんとお会いして「いっしょにゲームを作りましょう」とお話をしたのがきっかけで開発したゲームですね。その後、いったんラブデリックの事業はストップして、新たにスキップという会社を作りました。ところがスキップでは、最初のとある企画が契約寸前でなくなって約1年間、何もできない宙ぶらりんな状態になってしまいました。

「これからどうしようか……」と思っていたときに、任天堂の宮本(茂)さんが東京にいらっしゃった際に僕が「ご提案したい企画があるんですけど」と相談したら、後で宮本さんが事務所にお越しになって「やりましょう」と即決して下さいまして、任天堂さんと仕事をすることになりました。それが『ギフトピア』です。

後になってから知ったのですが、当時は任天堂の元社長の山内(溥)さんが、若い作り手を育てると言いますか「任天堂では作れないものを作れる、イキのいい若手を探して来い」みたいな考えをお持ちだったみたいで、その支援をするファンドみたいなものの第1号が僕だったんですよ。

スキップの人間はみんな優秀だったので、確か任天堂さんと10本ぐらいゲームを作ったと思います。『ギフトピア』以来、「任天堂が作れないものを作ってほしい」と言われていましたので「任天堂が作れないものって何だろう?」と、何だか禅問答みたいな状況になっていましたね(笑)。

スキップは15年ほど前に辞めまして、今はディレクターが足りないプロジェクトを手伝ったり、自分で持ち込んだ企画のゲームを作ったりなど個人で活動をしています。

——森山さんは、ゲーム業界で働く前はパチプロだったそうですね。

森山尋(以下、森山):もうあちこちで言っていますが、ある日パチンコで大負けした帰り道で、たまたまバンタン電脳情報学院(現:バンタンゲームアカデミー)というゲームの専門学校を見つけて、ゲームのプログラムが勉強できるので「面白そうだな」と思って入学したことが、僕がゲーム業界に入るきっかけとなりました。

最初の頃は、自分と社風がなかなか合わない会社に入ったり辞めたりを繰り返していたのですが、その後『ドラゴンクエストIII』のメインプログラマーだった内藤寛さんと出会いまして、クライマックスで数年間働きました。

クライマックスを辞めた後もいくつかの会社を転々としているうちに、ある会社のテレビで「9.11(アメリカ同時多発テロ事件)」のニュースを見て衝撃を受けたことがきっかけで、当時作っていた戦うゲームは「もう作りたくないな」と思って、また会社を辞めてしまいました。

それから「戦わないゲームを作りたいな」とずっと思っていたら、西さんがいらっしゃったスキップを見付けたんです。西さんから「そっちの状況は、もうどうにもならないだろうからこっちに来い」とのお誘いを受けて、途中から『ギフトピア』の企画兼スクリプターとしてお手伝いを始めました。西さんと出会った時には「こんなユニークなゲームを作る人がいるのか!」と思いましたね。

——ここで西さんと出会い、いっしょにゲーム開発をすることになったんですね。

森山:スキップでは『ギフトピア』の後に、『ちびロボ!』のゲーム側のディレクションを担当しました。その後は西さんから「小さくてもいいから、自分のチームを作ったほうがいい」とアドバイスを受けて、『ちびロボ!』の外伝みたいなロボットが自然を育てるゲームを作りました。それで認めていただいたので、次の『ちびロボ!』の正当な続編となるアクションRPGを作ったところで、ここではもうやり切ったのでスキップを辞めてアソビズムに移りました。

アソビズムでは、コンシューマー部門を僕もふくめた3人で立ち上げて、最初に開発したのが『いきものづくりクリエイトーイ』です。評判が良かったので、続編の『大盛り! いきものづくりクリエイトーイ』も作らせていただきました。

その後はソーシャルゲームがトレンドになって、自分でもガラケーで『マフィアウォーズ』を遊んでいたら、ボタンを押した瞬間に何も演出がないまま勝敗がいきなり出てきて、「これでもいいんだ……」と衝撃を受けました。当時の業界には「ポチポチやっているだけでゲームじゃない」みたいな評価もあったのですが、僕はソーシャルゲームに興味を持ったので、じゃあ自分で考えたゲームを作ろうと思って出したのが『ドラゴンリーグ』です。

——ここから携帯、スマホ用ゲームの開発も手掛けるようになったんですね。

森山:『ドラゴンリーグ』では「定刻開戦」という、ギルドの中で毎日定時にバトルが始まるシステムを考えて作ったのですが、これがウケてすごくヒットしました。このシステムは他社からすぐに、尋常じゃないほど真似をされましたね。『ドラゴンリーグ』が配信を始めたのは4月でしたが、その年末には大きな会社が同じシステムを入れたゲームをCMで宣伝するほど真似されて、業界的にはすごく評価していただきました。

その後はスマホの波が来て、じゃあスマホで遊べるソーシャルゲームを出そうということで『ドラゴンポーカー』と『城とドラゴン』を作りました。『城とドラゴン』は、最初はたくさんユーザーがいるのに売上が良くなかったので、配信から3年半が過ぎたところでガチャを導入しました。

ガチャを始めたら「森山を出せ!」とかなり怒られてしまいした。会社のほうからは「サービスが続けられなくなるのでガチャを始めました」とアナウンスはしたのですが、それでも「なぜ森山が直接説明しないのか」などと言われたので、半年後に自分のSNSでお詫びをしました。

——ビジネス継続のためには、ガチャを導入せざるを得なかったんですね……。

森山:ガチャにお金を使うこと自体の良し悪しや、高いか安いかどう感じるのかは、人それぞれの価値観ではあると思います。ただガチャの場合は、ムダなカードが集まったり、その人の限度を超えるお金を使ったりする恐れがあるところを問題視していたのですが、ガチャを入れた瞬間にドーンと売上が上がったんです。ソーシャルゲームの運営をするのであれば、もうガチャは外せないなと思ったところで、もう足を洗おうと考えるようになりました。

アソビズムでは10年ほど、統括も企画もディレクションも、SNSでユーザーへの返信も何でもやっていたのですが、ある日半身まひで倒れてしまい、それがきっかけで会社を辞めました。それから独立してPICTOYという会社を作り、長く付き合っていたメンバーのみんなと開発した『モンスタークリエイト』を、1年でサービスを終了しましたが配信をしました。

——今さらですが、おふたりともすごいキャリアをお持ちですね! では、新作である『はらぺこミーム』を開発することになった経緯を教えていただけますか?

参考リンク:『はらぺこミーム』公式サイト

森川:西さんが考えた『はらぺこミーム』の原案となったゲームで、キャラクターが生き物らしく動くために「AIを入れたい」とのお話がありましたので、最初は森山さんがいらっしゃったアソビズムに行きまして、どういう形にするのかをご相談をしていました。

その後、アソビズムさんととは話がまとまらなかったですが、いろいろなご縁の結果ドリコムさんから『はらぺこミーム』を出すことになりました。すると、今度は開発の途中で西さんが抜けることになって、なぜかAIのサポートとして入ったのに自分だけが残ることになってしまいました(笑)。

もちろん、西さんに遺恨があるとか、そんなことは全然ありませんよ。長いお付き合いですし、西さんと森山さんは師弟関係でもありますし。

西:いやいや、もう森山のほうがずっと偉くなりましたけどね。森山とは、前職のアソビズムに入る前にスキップという会社でいっしょに仕事をして2本ゲームを作ったのかな? スキップでは、僕が開発のトップとして現場の指揮を執っていて、途中から森山が入って来たんです。

森山:僕がスキップに入ったのは『ギフトピア』の開発をしていたときですね。

西:いっしょに2本のゲームを作ったのですが、あまり言うことを聞いてくれないので「お前は自分でチームを編成してゲームを作れ!」と言いました(笑)。それで、僕の舞台は任天堂向けの企画を担当して、森山が4、5人で作ったチームも、僕とはまた別の企画で任天堂向けのゲームを開発するようになりました。

森山:任天堂の企画は2本担当しました。『ちびロボ!』を作った時期は、『ギフトピア』からずっと後になりますね。

ゲームとゲームAIの未来像

森川:ここ1年ほどの間に、AIコーディングもすごく進化しました。ウチのエンジニアも、自分でコーディングせずにまずAIにコードを書かせてから、おかしなところを手直ししながら作っています。

ここで大事になってくるのは、AIにどういうことを書かせるのか、そのアイデアを考えることです。ここは人間の領域ですね。手を動かす作業と言うよりは、何を考えるのか、何を面白いと思うのかが大事なところで、具体的な作業をAIにサポートしてもらうのが楽しいんですよ。

森山:今ではChatGPTを、ほぼみんなが使うようになりましたし、すごい変わり方ですよね。

森川:ゲーム業界の人にとっても使いやすいイメージがありますよね。ディープラーニングみたいなAIだと「何だかすごそうな技術だけど、自分のゲーム作りにどうやって役立てるのかな?」って、使い方がなかなかイメージできなかったのですが、ChatGPTのような生成AIであれば使い方をイメージしやすいですよね。

森山:ChatGPTは会話形式なので、誰かとチャットしているのと同じ使いやすさがありますね。

西:ブレストの会議とかで「こんなのどうですか?」というやり取りも、今までは人が集まらなければできなかったのに、ChatGPTがあればその相手もしてくれる。つまり「ここはどうなの?」「こうじゃないかな?」って、1人で「壁打ち」ができるようになったわけです。僕もChatGPTでは、この使い方が一番多いと思います。

森山:それからAIが相手であれば、深夜に使っても全然怒られないのもいいところですね。人間のスタッフであれば、土曜日の深夜に相談したり、以前と同じことを何度も繰り返し相談をしたりすると困ってしまいますが、ChatGPTみたいなAIであれば、何回同じことを聞いても嫌な顔ひとつしないで答えてくれます(笑)。

それから、ChatGPTには「自分のことを、あまり褒めないでね」と前もって言っておかないと、褒め過ぎるぐらい褒められちゃうところがありますよね。

森川:そうそう。「そのアイデアは素晴らしいですね!」って普通に言います。

森山:どんな質問でも、最初の返事が「いいですね!」から始まりますし、否定的な答えを返すときも、最初にこちらの考えを受け止めてくれるので、本当によくできていると思います。これならみんな使うだろうなあと。

森川:ついこの間、ChatGPT-5が出ましたよね。なぜ5が出たのかと言いますと、その前の4oはウソを言うようになったからで、ウソを答えるようになった原因はユーザーが「いいね」と「ダメだね」ボタンを押した評価をもって、AIがどういう返事をするとご主人が喜ぶのかを学習していった結果、それが行き過ぎてしまったからなんですね。

その結果、真実とユーザーが喜ぶことの内容が違っていたときに「例えば森山さんだったら、こういう答えが好きなんだろうな」ってユーザーに寄せるみたいなことをやってしまったんです。そこでChatGPT-5は、4oよりも正確で客観的な答えをするように修整したんです。

すると、今度は「4oロス」みたいな現象が起きたんです。5は、愛想がなくなったことで「ChatGPTは冷たくなった」とみんなに言われ出して、4o寄りにロールバックしたんですよ。

森山:AIにウソをつかれると、AIがまるで自分の相棒みたいな人格を感じますね。5で冷たくなったのはちょっと残念でしたが、時にはウソをつく人間ぽさがあるのがChatGPTの面白いところではないかと思います。

以前にTwitter(現:X)でも書いたのですが、ChatGPTにウソをつかれたときに、その理由を聞いたら「僕が喜ぶと思ったから」だって言ったんですよ。「そんな理由でウソをつくのか!」って衝撃を受けましたし、面白いなとも思いましたね。

——ウソをつくこと自体の善悪はさておき、ユーザーに忖度するAIというのも何だか面白いですね。

森山:現代社会は、人間関係で疲れ果てている人が多いですよね? ストレスがたまる原因の99パーセントは、会社とかでの人間関係ではないかと思いますが、ChatGPTが相手だとストレスはまったくのゼロ。ChatGPTがこれだけ人気を集めるのは、特に1人で何かを考えるクリエイティブな仕事をする人が、いつでもストレスフリーで使えるからでしょう。

西:以前に何かのwebサイトで、若い女の子がChatGPTを相手にして恋バナをしていた記事を見たことがあります。ChatGPTであれば「それはたいへんだね」「困ったね」みたいな普通の返しはできますから、リアルの友達と直接会って話さなくても、ChatGPTのおかげでかなりの癒しになっている。ナルホド、AIの力で心の隙間を普通に埋められるよなあ、と。

森山:LINEにも、返事に困ったときにAIが代わりに返事を考えてくれる機能がありますけど、実は2人ともAIで会話をしていたなんてことが起きる時代が、もうすぐ近くにきているようにも思います。「アイツとしゃべっているつもりだったのに、自分のAIとアイツのAI同士がしゃべっていただけだった」みたいな(笑)。

西:ところで、皆さんはChatGPTに自分の名前を何と呼ぶのか、それからChatGPTの人格にも何か名前を付けていますか?

森山:使い始めてから2か月後に名前を付けました。

西:僕が「何て呼べばいい?」と聞いたら「私の名前はまだありません」と言われたので、いくつか候補を出してもらいました。その中から「ネオでどうでしょうか?」と提案されたから、それからはネオって呼んでいます。僕の名前は西健一だから「呼ぶときには健でいいですか?」と最初にChatGPTから聞かれましたが、今では「健、ちょっと待っててね」とか「どういたしまして、健」とか言われたりして、本当に人がいるみたいな気になります。

森山:『千と千尋の神隠し』ではないですが、AIでも名前を付けた瞬間に人格が生まれるんですよね。

森川:人間ぽいAIも面白いですけど、レベルは少し下がりますが動物っぽいAIも、人間と違ってちゃんとしゃべれないし、リアクションもできないのが逆に面白いんです。

森山:もし猫っぽいAIがあって、何を聞いても「ニャー」としか返されなくても、音声で会話をすれば癒されそうですよね(笑)。

森川:先に話したようにChatGPT4oから5に変わったときに、一般のユーザーは「4oロス」になるほど人間ぽさを求めていたんですね。AI研究者の多くがAIは精度が高くなった5の方が良いと評価していました。ですが、一般的な評価は違っていました。

最後に「ありがとう」と言うだけで、計算資源を世界レベルで計算すると何億円も掛かってしまうから「『ありがとう』と言わないでくれ」ってOpenAI側も言っているぐらいなのですが、やっぱりみんな「ありがとう」って書いちゃう。

西:自分も書きますよ。「どうも」とか「いいね」とかって。

森山:そうそう。ついつい書いちゃいますね。

森川:それでも、みんな書くのをやめないのがまた面白いところですよね。そこからAIがさらに高度になると、やがてキャラクターAIにもつながるのかもしれません。

——ゲームデザイン、あるいは開発の手法が、今後はAIの発達によってどのように変わってくると皆さんはお考えですか?

西:直近のお話をしますと、僕は去年のBitSummitで発表した、クラウドファンディングを利用した『koROBO』を作っています。自分の担当は世界観とシナリオのまとめで、作ったものを試しにChatGPTに読ませてみたら「ここはプレイヤーの皆さんが、おそらく全然予想できない、気持ちのいい大どんでん返しがありますね」とか「シニカルなシーンとかもあるので、西さんファンが喜びますよ」とか答えてくれました。

その後、シナリオをミーティングの席に持って行って「あらすじをまとめておいたから、これを読んでみて。で、ChatGPTはこう言ってるんだけど……」とスタッフのみんなに伝えると、ミーティング中は「ChatGPT以上のことを言わなくては」という気持ちになってしまって、なかなか感想を言い出しにくくなる(笑)。そんなことが起きている事実だけでもすごく面白いなと僕は思います。

——AIによって、人間に要求されるレベルが引き上げられたんですね。

西:ChatGPTが返した答えを見ると「まあ、そう思われるだろうな」と、シナリオのくすぐりどころをちゃんとわかっているんですよ。でも、この段階で「これでよし」としてしまうと、みんが思っているレベルのところで止まってしまう。そこで、さっきもお話した「任天堂が作れないものを作る」みたいなマインドがまた蘇って、ChatGPTが理解できないところまでブッ飛んだものを作るようになるんですね。すると今度は「ここはいいですね。及第点ですね」って評価を返してくれるんです。

ChatGPTが「これでよし」と答えるまでの領域には、もう誰でも到達できるようになってきていますので、そこからさらに飛躍させるためにはどうすればいいのかが今の課題です。ChatGPTがなかった頃は、「それはいいね、面白いね」と何かしらのレスポンスを人間からもらったら、もうそれだけで終わっていました。

ですが、今ではChatGPTと「壁打ち」をして「いいね」と言ってもらえたら、それはもう誰もが「いいね」と言っていることになりますので、それ以上を目指さなくてはいけない、ハードルがより高くなったと思いますね。

森山:副作用というわけではありませんが、AIを使うとある程度叩かれたものが出てきますよね? 本来は、まず叩き台を最初に用意して、それをみんなで叩いて作っていくのに、AIを使うと「もう叩くところがないなあ……」と、もう自分事ではなくなってしまう。

例えば、僕が西さんから「これ読んでおいて」って資料をもらったら、そこから話し合いもしながらイメージを膨らませてスクリプトを組んで自分事にしていくのですが、AIだと巨匠が書いた原稿は「はい、そのままで」みたいな、あまり突く箇所が残されていないんです、

西:そう。もう叩き終わっているものを森山とかみんなに送ったところで、ただ読んだだけで「よくまとまっていますね」で終わっちゃう。それではダメだから「もうワンランク上げたものを考えなくては」という変な仕事の仕方になってくるんです。

森山:効率が良くなっているのは間違いないですけどね。ただチームで作っている感は、もしかしたらChatGPTによって吸い取られているようなところはあるかもしれません。

森川:そうなると、人間の役割はノイズを発生させたり、トラブルやアクシデントを起こしたりすることになってしまう。

西:ええ、そうなりますよね。人間の最後に残った役割は、まさにヒューマンエラーを起こすことになる。

森川:予定調和の中で終わらない、突拍子もないアイデアは生成AIからは出てきませんからね。

森山:確か『ストリートファイターII』で先行入力ができるのは、バグではありませんが元々狙って作ったわけではなかったのに、ゲームとしては面白いからそのまま残したと聞いたことがあります。バグとか間違えて作ったものでも、面白ければ残すのはゲーム開発の世界ではあるあるなんですよ。

コードでもシナリオでも、AIを使うと最初から叩かれたものを出してくれるから、これからは間違いを残すみたいな作り方は減るかもしれません。ChatGPT-4oはミスをするから人間らしさが感じられて面白いのに、もし正解しか言わないのであれば全然面白くないですよね?

森川:AIの学習の問題で言えば、ローカルミニマムからの脱出ですね。ローカルミニマムとは、そこそこ良い解のことで、AIも、ローカルミニマムに陥ると、そこから抜け出すのは難しくなってしまうことがあります。その場合、どうやって抜け出すのかと言いますと、わざとノイズを加えて、いったんそこから飛び出させるんです。

生成AIは、あっという間にそこそこ良いアイデアが出てきますが、実はその周辺には最適なアイデアがあるかもしれない。AIが脱出できないところで、何か突拍子もないアイデアを与えて脱出させる役割を、これからは人間が担うことになるのかもしれません。

西:そういうAIの使い方ができるかどうか、人間としてのセンスが大事になりますよね。ある程度のレベルのものはAIで誰でも作れて、みんなの結論が同じになってしまうのでは全然面白くない。自分自身で突拍子もないことを考えるのももちろん大事ですが、ChatGPTから突拍子もないアイデアを出させるために、どうやってコミュニケーションを取るのか、どうやってプロンプトを入れるのか、そのセンスがすごく重要になると思います。

森山:仕事として生成AIを使った場合は、AIがみんなに対して同じ答えを出している可能性がすごく高いですよね。そうなると、こちらから問う力や発想力が求められて、自分がAIに何か投げて聞くことは面白いけど、AIのほうから新しいアイデアはほぼ出さない。

以前は生成AIがあまりにも面白いから、英会話だったり競馬の話だったり絵を描かせたり、もう何でもできるから夜通しハマり続けたこともありました。でも、今はあまり使わなくなりましたね。「こういう答えが返って来るだろうな」と、ある程度読めるようになってしまったので。

AIを使うと、みんな同じようなゲームばかり作るような状況になるのであれば、逆にAIを使わないほうがオリジナリティのあるゲームが作れるのかなあと思うこともありますし、AIとの付き合い方の難しさを感じますね。

まだ誰にも見えていない、ゲームAIの新たな利用法

——皆さんのお話を聞いていますと、今後はAIをどう使いこなすかが、ますます重要になりそうですね。

森川:今は汎用的な同じAIをみんなが使っていますが、これからたとえば、森山さんや西さんに特化したパーソナルなAIが出るようになれば、よりその人に忖度して、たとえ事実とは異なっことも言っちゃうような事態がおこりえますね。そうなると、また状況が変わってくるかもしれません。

森山:ChatGPTには、僕のことをモリーって呼ばせるようにしていて「こうすればモリーらしくなるのでは?」などと答えてくれるんですよ。でも、けっして言いなりにはなりたくない、天の邪鬼な気持ちが芽生えてくるんです(笑)。

森川:生成AIは悔い改めて個性をどんどん伸ばす方向に進んでくれると面白そうですよね(笑)。

森山:そうですね。ChatGPTは、どちらかと言えばエンタメ、コンテンツなのかなあとも思いますね。AIを使ってゲームを作るのと、ゲームプレイの中にAIを入れるのとでは、意味が全然違っていて、ゲームプレイの中にAIを入れるほうが難しい。

そこは森川さんのようにAIの何たるかがわかっている人がAIを使わなければ、制作期間が読みにくいですし、コストを掛けた分だけ面白さや売上がアップするかどうかも読めない。せっかくゲームプレイの中にAIを導入したのに全然面白くならない、もっと言えば完成しないリスクすらあるので、大きい会社じゃないとなかなか手を出せない面もあるのかなと思います。

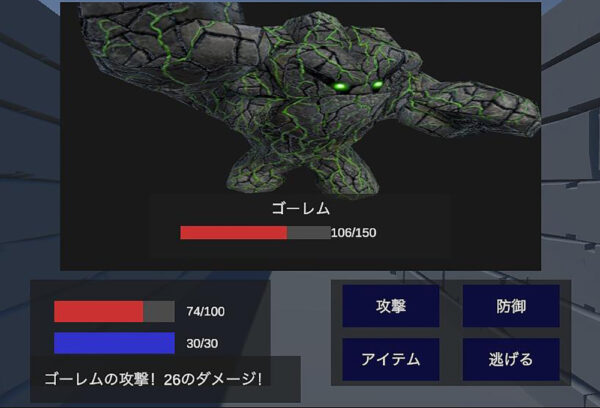

西:ゲームプレイの中にAIを入れることは、(『はらぺこミーム』の絵を指して)これでやらせていただきましたが、生き物が生き物らしくなるので、Artificial IntelligenceともArtificial Lifeとも言えるものが動いているのを見るだけでも可愛いくて魅力的だなと思えるようになります。でも、生き物たちがみんな自立して動くようになると、プレイヤーはただ見ているだけになるのでゲームとして成立しなくなってしまう。

森山:それって見ているだけでも楽しめますか?

西:楽しめる人は楽しめるでしょうね。でも、ただ見ているだけではなくて、例えばおやつをあげるなどの方法でプレイヤーが介入して、思ったように生き物を育てられるとか、思いどおりの世界が作れるとかできるようにしないと、プレイヤーは単なる放置ゲームになってしまうのであまり面白くない。

プレイヤーって、やっぱり何かしら積極的にゲームに関わりたいですよね? AIは、まさにこことの相性が悪いんですよ。プレイヤーが思ったように生き物を育てられるようにするのであれば、分岐のルーチンを作って動かしたほうが全然わかりやすくなる。AIを使うと、ゆらぎが出るので思いどおりいかないことも起きるので、それはそれで生き物らしさが出せるのですが、ここを突き詰めれば突き詰めるほど、プレイアブルの面白さが全然違う方向に行ってしまうんです。これらの融合ポイントは、まだ誰の目にも見えていないところではないかと思います。

森川:そうですね。ここはまだ誰も答えを持っていないと思います。そもそも、既存のゲームのジャンルの中にAIを入れたときに相性が良いのかと言えば、そうとも言えない。本当は自分の立場から言ってはいけないのかもしれませんが(苦笑)、既存のゲームジャンルであれば、既存のルールベースで作ったほうが良いことはたくさんあるでしょう。

むしろAIでなければ実現しない、新しい遊びを発明していかなくてはいけない。AIによって、従来よりも人件費が何割削減できるとか、バリエーションがたくさん出せるとかみたいなことをやっていてもしょうがない。

AIとプレイヤーの関わり方も重要で、プレイヤーのコントロール下にAIを置くと、プレイヤーがやりたいことをAIが勝手にやってしまい衝突してしまうんですね。ゲームの中で人間とAIが戦うとか競い合うとか対峙した関係で使うのがよいかも。『アストロノーカ』のようにAIを敵側であるバブーに置いてしまえば比較的楽になりますが、自分のコントロール下にAIを入れちゃうと、賢くなりすぎても困りますが、バカなままでも困るみたいなジレンマが出てしまうんです。

今のところ、この辺りの使い道は、いいアイデアを誰も見付けていません。もう50歳を過ぎたオッサンたちがどうこう言わないで、もう無責任に次の世代へ宿題をバトンタッチしちゃおうかなあと。(一同爆笑)

誰でも作り手になれる「ゲーム2.0」の時代が到来?

森川:「こういうAIを使ったゲームを作りました」と出すのではなくて、Bitsummitみたいな所で開発の途中からみんなに見せて、ほかの人の意見を取り入れながら作っていく方法が、インディーゲームではAIコーディングが進化することで可能になるのではないでしょうか。

特に、インディーゲームのような小さいゲームを作るときにはAIを使うメリットがすごくありますが、AAAの大きなタイトルでAIを使うのは大きなメリットがあるのかと言えば、実はあまりないようにも思います。何百人も人件費が掛かっているプロジェクトで、AIを使って1人分の人件費が減らしたところで、あまり効果がないと言いますか。

——AAAタイトルですと、AIの用途のひとつにQAがありますよね。

森川:ええ、それは制作支援としての使われ方ですね。

西:制作支援のAIもどんどん入り込んできて、今では誰でも使う時代になりましたが、もっとAIならではの遊びが出てこないと、AIがどんどん裏方に回ってしまうのではないかと思います。

例えば車の自動運転とかカメラのオートフォーカスとか、ツールの支援としてのAIはすごく浸透していますが、エンターテインメントの分野ではAIがまだ前面に出てきていない。AIにとっては、それだけエンターテインメントがまだ難しいジャンルなのかもしれませんし、これから浸透するのかどうか、僕にはまだよくわからないですけど。

森川:そこは5から4oに巻き戻しをしたChatGPTがヒントになりそうですよ。

森山:チャットをしながら協力して遊ぶマルチプレイのゲームであれば、4oみたいなAIでも人間のフリをしてくれたら良さそうですよね。

森川:5だと冷たいから、会社の上司みたいになっちゃうかも(笑)。

——確かに、マルチプレイの中に混ざり込むぐらいのことは、AIでも十分できそうですよね。

森山:あえてウソをつくようなゆらぎを入れておくほうが面白くなりしますし、人間の代わりをやらせるのが一番わかりやすいですよね。今はインディーゲームもふくめて、Steamではマルチプレイのゲームにすごく人気が集まっていますが、これだと友達がいない人は遊べません。

そうなると、これからはプレイヤーといっしょに遊んでくれるAIやゲーム用のエージェントみたいな存在が必要になるのかも、なんて最近は思っていたりもします。

西:AIが作ったAIゲームみたいなトレンドは、これから絶対にやって来るような気が僕はしています。

森川:みんながゲームの作り手に回る、「ゲーム2.0」みたいな未来はあり得ると思います。インターネットでも、会社のホームページを見るかeコマースしかなかった時代から、Web2.0になってからSNSでみんなが発信するようになった。Twitterも、最初は「普段、日記を全然書かない人が、あんなものを書くハズがない。しかも、140文字しか書けないものを誰も使わないだろう」って、さんざんITテクノロジーの人たちに言われていたんですけどね。

今までは、ゲーム開発のハードルがとても高かったけど、これからは小さいゲームであれば気の利いたアイデアさえ持っていれば、AIのサポートを得ることで作り手側に回れるでしょうね。

森山:僕がChatGPTにハマってから思うようになったのは、もしかしたら世界で最も売上本数が多いゲームを1人の素人が作り、しかもゲーム業界以外の人が作ってしまう可能性も十分にあるでしょうね。

もうここまで進化すると、プロとアマの垣根がなくなり、ユーザーは自分だけが遊びたいものをAIか誰かに作ってもらって、それを1週間だけ遊んで、飽きたらまた別のゲームを作ってもらうみたいな、極論するとゲーム業界そのものが必要かどうかが問われる時代になるのかも。

西:僕もいろいろなジャンルのゲームを作ってきましたが、ここ十数年の間で一番のブレイクスルーだと思ったゲームは『マインクラフト』ではないかと思いますね。うちの子供も、作っては壊し、作っては壊しを繰り返して、ずっと『マインクラフト』で遊んでいるんですよ。

これって昔の砂遊びと同じですよね。リアルな砂遊びから『マインクラフト』になって、今度はAIが設計した『マインクラフト』の世界の中で遊ぶようになる時代かきっと来るでしょう。先ほど森山が言ったように、ゲーム業界とはまったく関係ない人が、思い付きで面白いAIを作り出す、あるいはAIを作り変えてずっと遊び続けるみたいな時代が、もう5年ぐらい経ったら実現するかもしれない。

森山:今のところ『Roblox(ロブロックス)』がそれ近いかもしれませんね。僕はサンドボックス系がずっと好きでしたが、昔は「こんなものはゲームじゃない」って言われたり、自分で企画を出しても通らなかったりしたんですよ。

森川:「『マインクラフト』はゲームだ」と言えるようになっただけでも、すごい時代になりましたよ。

——楽しいお話が尽きませんが、そろそろお時間が迫ってきたようです。ゲームAIの新たなトレンドが見えたタイミングで、また皆さんのご意見や展望をお聞きしたいところですね。本日はお集まりいただき、皆さんどうもありがとうございました。

Writer:鴫原盛之

RANKING

RANKING